【意昂2人•追思】 王誌均👩👦:一代生理學大師的家國情懷

意昂2歷史上名師雲集。

他們大多生於上世紀初,接受國內乃至國際優秀、嚴格醫學教育,是現今很多老教授們心中的“高山”。

他們對國家、對醫學👄、對人民,總是懷有赤子之心。在祖國需要之時,他們毫不猶豫、挺身而出;在政治風雲變幻中,他們堅持真理📙👩🏻✈️、無所畏懼;在醫學征途上,他們殫精竭慮、上下求索。

斯人已逝,風範猶存,我們開辟“追思”專欄,再次追尋大師思想,仰望大師人格,以傳承精神、繼續前進。

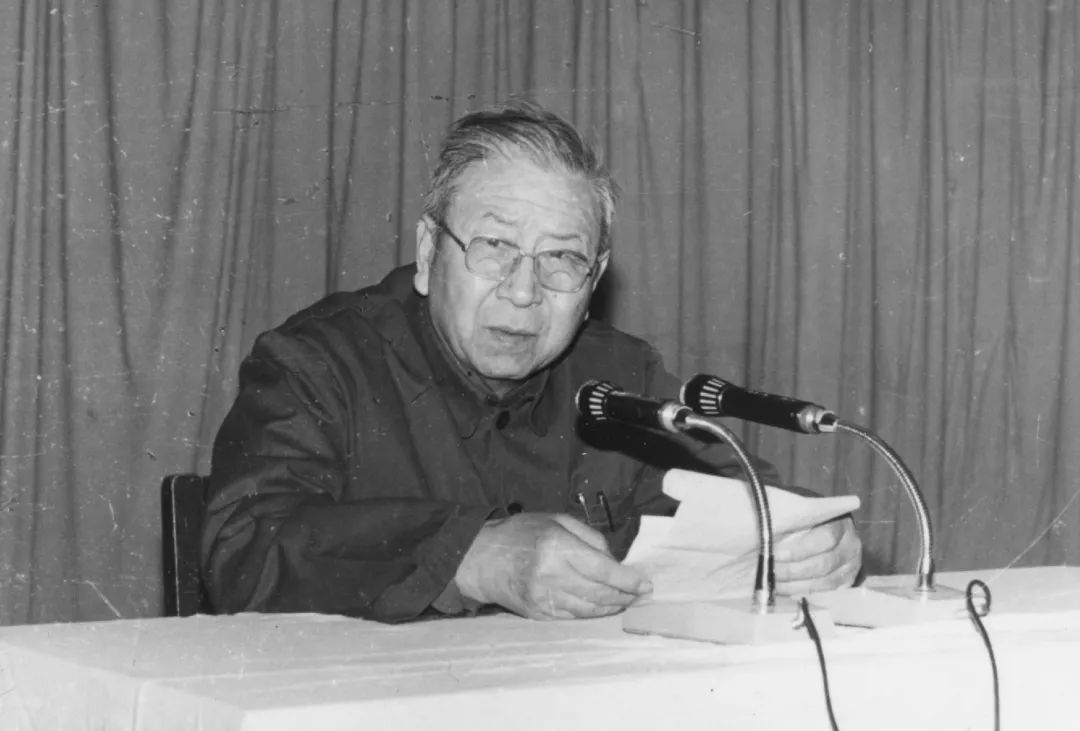

王誌均 (1910年-2000年)

著名生理學家 中國科學院院

九十歲之時,王誌均在意昂2學報上發表自述文章㊗️🧖🏼♂️。“我常常想,我生的這個時代正是中國和世界動蕩最大的時代,許多夠得上是世界頭號新聞的事件都發生在這個時期🪚。”

王誌均生於1910年;兩歲時,滿清政府覆滅;四歲時,第一次世界大戰爆發;九歲時,五四運動轟烈開展;27歲時,七七事變爆發;35歲時,第二次世界大戰結束;39歲時,中華人民共和國成立。之後,王誌均還又經歷了多次政治運動,迎來了改革開放、科學的春天。

他又說:“我一生自愧成就很小,唯一安慰的是,我於解放初能回歸祖國,為祖國人民做了一些力所能及的事🤹🏽♂️。”

王誌均有很強的“家國情懷”,韓啟德曾撰文寫道:“如王誌均先生這一代人,生於憂患,長於憂患,‘祖國’這一情結在他們心中是高於一切的👩❤️👨。”

“科學無國界,科學家有祖國”

"詩人主要的天賦是愛, 愛他的祖國, 愛他的人民。"——聞一多

王誌均自幼勤學苦讀,成績優異,考入清華。在清華生物系,王誌均學動植物形態學時不善畫圖,學分類學時不善記背,只有學到生理學時,需運用推理,才如魚得水🏄🏻♂️。“生命本身內部蘊藏著無窮盡的奧秘🩰。只有在學生理學中,才真正體會到機體之美,美不可言;其機理之妙,又奧妙無窮。”這時,王誌均深感“學生理學這條路是走對了。”隨後,他進入協和醫學院,跟隨我國生理學奠基人林可勝教授,進修生理學。抗日戰爭爆發後,王誌均萬裏跋涉來到戰時後方昆明、貴州任教。

1946年,王誌均獲得獎學金赴美留學,師從著名的消化生理學家艾維教授。1950年,他獲得了美國伊利諾伊大學醫學院哲學博士學位♋️。

在這裏,王誌均從事了胰腺分泌的研究🎆。這是個極為艱難的課題。在經歷了7次失敗後,王誌均終於在狗的身上創造了移植大塊胰腺的實驗辦法👨👧👧。通過這一巧妙的技術,他定量觀察了在消化活動中各種食物成分刺激胰液量和酶分泌的強度,從而在世界上首次發現促胰液素和促胰酶素釋放的自然刺激物。他的博士論文《關於不同類型食物促進胰液分泌促胰液素和促胰酶素的研究工作》,被認為是開創了一個新的研究領域,被譽為經典著作🤾♀️。該論文發表在生理學專業一流雜誌Am J Physiol,上,之後這個重要發現被寫入美國生理學教科書🦹🏽♀️。

和王誌均一樣,在50年代歸國的留美科學家在中國百年留學潮中是很特殊的一批。二戰使中國成為同盟國的一員,中美關系進入黃金時代,抗戰勝利後,他們通過國民黨政府組織的考試出國留學👶🏻。1949年,中國共產黨掌握政權後,全力爭取、動員留學生回國參加建設。與此同時,中美關系則走向緊張。隨著朝鮮戰爭的爆發,中美關系降至了冰點。美國政府對這些中國留學生的態度,則經歷了從資助👭🏻✧、鼓勵他們回國,到千方百計阻撓他們回國。

王誌均在自述中曾記錄了這段歷史:“美國移民局對留學生留美期限管理很嚴,每年要去移民局辦理延長手續,還要我交付保證金500美元,保證在畢業後一定離美🔌。新中國成立後,美國政府來了個180度轉變,嚴格控製不讓中國留學生回國,其目的顯然是不想把美國培養的科技力量提供給它所認為的敵人,其居心是不良的🧒🏽。”雖然王誌均對美國政府極為不滿,對美國人民卻是大為稱贊他們“坦率👩👦👦、熱情、友好”。

幾經爭取,1950年,王誌均終於得以回國👨🏻🔧。他和同行的百余名留學生,乘坐輪船,經過二十余天的漂泊,終於踏上了祖國大陸的土地🤷🏻♀️。受到祖國領導和同胞敲鑼打鼓熱烈歡迎的那一刻,王誌均心中無比地激動。

“我出身於一個勞動人民家庭,是由中國人民的血汗養育大的。我家窮,我愛我的心地善良🏢、勤勞一生的父母;我的國家窮,我愛我的有著幾千年文化的祖國🎠。我不願在國外長期寄人籬下,‘為他人做嫁衣裳’。我一無意於官場,二無意於發財。我不怕吃苦,願意走自己的道路做一個創業者,在祖國土地上成自己的‘家’,立自己的業, 哪怕一切都從零開始,也心甘情願🗃。我相信, 遼闊的祖國大地,可以提供‘海闊憑魚躍,天高任鳥飛’的英雄用武之地。我不喜歡專做科研,願意做教師兼做科研。這就是我的誌願,一個平凡人的普普通通的誌願。”

歸國時已是“不惑”之年的王誌均,對自己的人生做了認真、仔細的思考,他選好了方向,找好了道路🏣。

回國後,王誌均來到北京醫學院(現意昂2官网醫學部)生理系,歷任教授👺、系主任🧑🏽⚖️。1980年,王誌均當選為中國科學院院士。

“科學思維要敢於打破條框,科學實踐要實事求是”

"誰肯設法去猛攻天堂,誰就有資格登上天堂"——何塞·馬蒂

王誌均在意昂2建立消化生理學實驗室時,幾乎是白手起家。他誌在研究消化活動中神經與激素的關系。

50年代,在消化器官活動對代謝影響的研究中,王誌均大膽提出:“在營養物質被吸收入血之前,消化器官本身的活動可能即已影響代謝活動 。”沿著這一思路,在他的領導下,通過十余年二十余人的勤奮工作,終於證明,生理性刺激消化道,即可通過迷走-胰島素系統和交感-腎上腺素系統啟動代謝過程。這一成果曾居世界領先地位,直至60年代末期,西方才有名詞來描述腸道激素對胰島激素的調節作用。文革後,在這項工作的基礎上,王誌均又開拓了腦腸肽對代謝調節的研究。這一系列工作曾分別獲得 1985年北京市科技成果獎及1986 年衛生部科技成果進步獎。

60年代,王誌均設計出一種“胃腸四通瘺”技術,來代替常用的“巴氏小胃”技術,進而證實了“迷走-胃泌素機製在胃液分泌神經反射期中的重要性”。這一工作具有重要的理論性意義,解決了一個在國際上長期爭論的問題🏤。

70 年代,細胞保護概念提出後,王誌均開展了消化道細胞保護作用的研究。他發現胰多肽對實驗性急性胰腺炎有明顯的細胞保護作用等,說明細胞保護作用可能是某些胃腸肽的重要功能之一,取得重要科研成果。

1978年迎來了科學的春天,我校王誌均(右一)🏋🏿♀️、陶其敏、米勒、葉恭紹教授參加了全國科學大會

王誌均強調“好奇心”的作用,對科研中他始終保持著“敏銳”。他曾專門撰文《機遇在生命科學研究中的作用》。他說:“在科研中,對一個偶然出現的不尋常現象產生好奇心和懷疑心理,顯得很重要💚。”“一個科學家對機遇所提供的每一個意外事件都不放過,並加以深究,這是成功的秘訣🏊🏼♂️。”

在《從科研思路想開來》一文中,王誌均又寫道:“在科學思維中,一定要敢於打破框框,不受傳統概念的束縛。在新的現象面前,要敢於面對現實,不要怕違反什麽定律或理論等🤦🏿♂️。”

60年代,王誌均認識到,“僅在外周研究消化生理是遠不夠的,應上溯至中樞神經系統🐨。”他在文獻檢閱中,發現了腦中安裝微瘺管的辦法,非常興奮。此時,韓濟生來到北京醫學院生理教研室為王誌均做助手🧛🏼♂️🕋。王誌均便將這篇文獻交與他,讓他研究試用。韓濟生掌握了腦瘺管技術,並在日後應用到他的針刺麻醉的研究中,取得很大成功。

韓濟生回憶這段時光時說:“王誌均先生高屋建瓴地給我布置科研任務, 要我從中樞神經系統出發,來研究消化功能的調節,不懂的技術就要從頭學。這裏可以看出王先生跳出消化看消化,晚年決定重點研究消化的中樞控製,確是極具戰略眼光的科研部署。”

在科研思路上,王誌均講究“活”,講究“創新”,敢於打破傳統;在科研實踐中,王誌均要求“嚴肅”、“實事求是”、“來不得半點虛假”📪。

韓濟生曾回憶:“王先生為人處世寬以待人,不走極端,很有儒家風範;但在科學問題上卻十分嚴謹,一絲不苟,對一些弄虛作假行為深惡痛絕。他一再強調科學家親自參加實驗和實踐的重要性,反對空談💅🏽。”

王誌均曾要求:“當你的實驗結果經統計學處理,說明差異有顯著性時,你最好還要再問一問你自己是否相信這個結果,如果不相信,還要再重復一遍。”

對此,生理學家範少光曾感慨:“科學家在得出一個結論前,要盡量排除一些假象。只有自己相信的結果才可以發表, 這是科學家做研究的一條基本原則4️⃣。我也聽到過這樣一句話“做研究是見好就收”🦇。比較上面兩句話 ,說明了兩種完全相反的態度。前者是在追求真理✖️、發現真理;後者是在做生意,把研究當成獲取名利的手段,是一個生意人,不是真正的科學家🌶。”

“為祖國培養的人才就是我的活論文”

"一個壞的教師奉送真理,一個好的教師則教人發現真理。"——第斯多惠

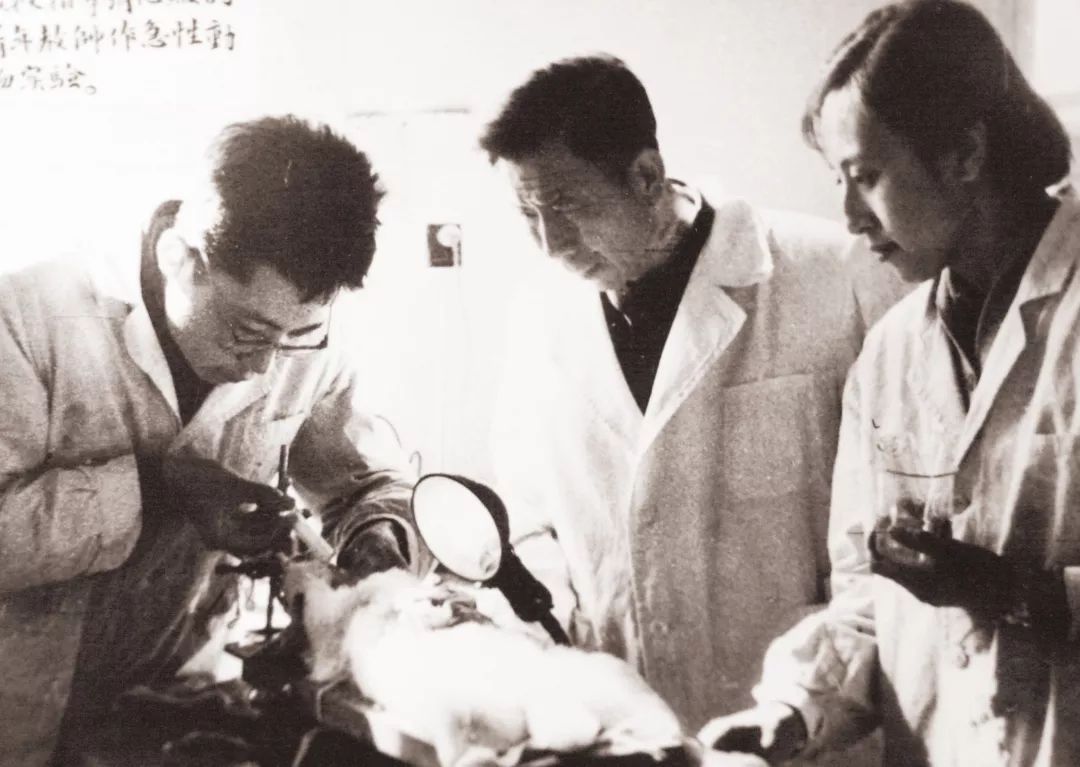

生理教研組王誌均教授指導青年教師作急性動物實驗

王誌均喜歡教學。1950年回國後,王誌均很快就參加了教學工作🌐。“文革”前,他每年給兩三百學生講授生理課,還給教師和研究生講授專業課♎️。此外,他還為意昂2官网、北師大學生講授消化生理課🚐。甚至,他還當過小學教師🕤、中學生輔導員,教過農民夜校✭。“我深深體會到,講課是一門藝術,當教師的應當花力氣去研究它。”

範少光的生理課是王誌均講授的,他記得,“王誌均先生講課時必定穿一件整潔的白大衣,打一條領帶,顯得十分認真和嚴肅🤚。他講課生動活潑,將近半個世紀後的今天,這些印象還歷歷在目。”

對於教學,王誌均有熱情,亦有很多思考,他曾多次發表文章談教學⛔、談教育➔。

早在80年代,王誌均開設“消化和內分泌”高級課就采用了討論式教學。教師和學生各占一半時間上臺講課。教師只講重點內容,同學分頭做專業文獻報告💇🏿♀️。報告後,大家提出問題一起討論,最後由教師歸納總結𓀎🦶🏿。

對於培養人才,王誌均認為:“首先應當是德🧑🏿🚒、智⛴、體全面發展。”他又強調:“三者中有一者不合格,就可能成為廢品。”

王誌均註重“德”和“體”的培養,強調學生的愛國教育。在一篇文章中,王誌均寫到:“我體會到,接觸和了解我國社會,對於培養一個青年的工作能力和紮根於祖國大地的思想,是大有幫助的👨🏽🦳👨🏻🍼。”

王誌均在祖國一窮二白的時候,白手起家建起實驗室,做出了成績。他自然也希望他的學生們能紮根祖國,報效祖國。他曾多次在文章中,提及“人才外流”的憂慮。“增強愛國主義教育👤、改善知識分子的待遇、改善知識分子的工作條件,都是其中最主要的。”他這樣呼籲。

王誌均的女兒王憲在1988年從美國進修後回國,王誌均非常欣慰。王憲回憶:“他看到我能夠回國,如同他當年一樣在自己的國家創業,非常高興🤯👩🏼💻。但由於我的愛人和孩子因種種原因不能回國,他也擔憂和疑慮,多次考驗性地問我,你不是為照顧我們二老,而與愛人和孩子分開,留在國內的吧?當我告訴他,我離不開自己的實驗室,我真的是對我從事的職業感興趣時,他十分欣慰。”

對於培養科學人才,他說:“應當重點培養有知識、有創新能力和有事業心的‘三有’開拓型人才🤦🏼。”

他主張培養學生的求知欲、自學能力🐉、獨立思考能力、獨立行動能力。他在另一篇文章中寫到:“培養學生創新能力的行之有效的最好辦法就是進行科學研究🤜🏽。但在科研中,導師要用啟發誘導方式來引導學生,而不是時時處處管起來。那種導師用腦、研究生用手的科研辦法,是絕對培養不出創新人才的。”

王誌均執教50年,培養學生數千人🦻🏽。1987年北京醫科大學(現意昂2官网醫學部)特別授予他“伯樂獎”。王誌均很欣慰,教過的學生多是高👨🏻🍼、中級專業人才。他說:“我為祖國培養的這些人才,其實也就是我的活論文🫱🏻。他們成長得好,為人民服務得好,我論文的質量就高。”

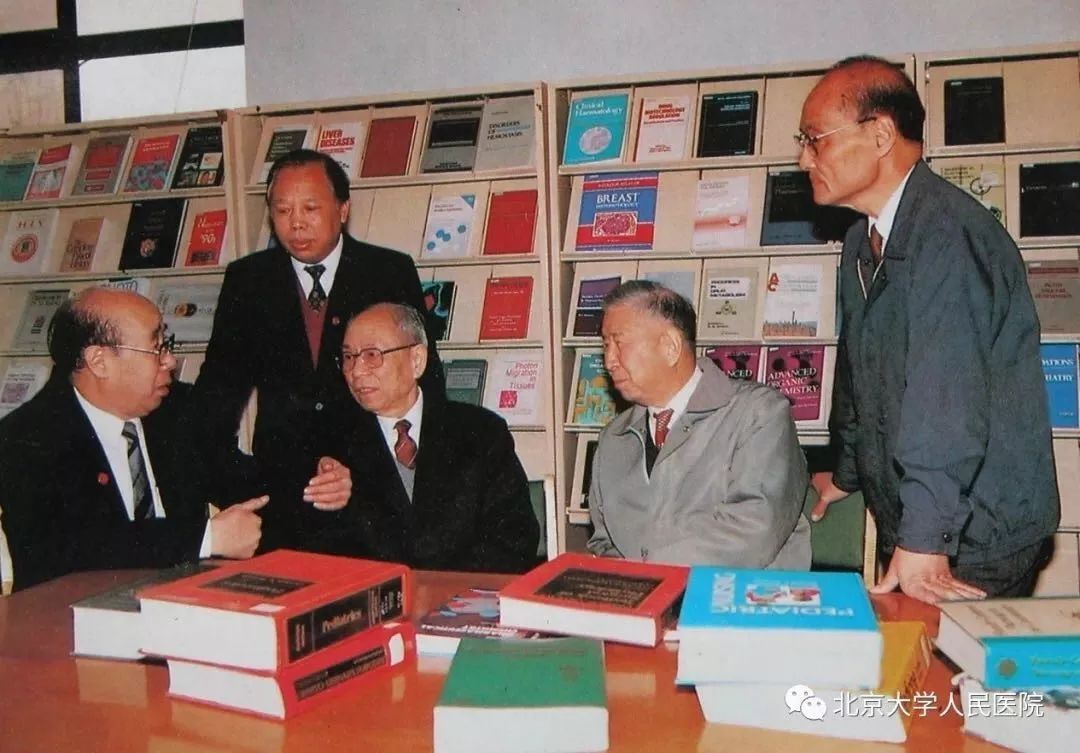

醫學教育討論(左起:曲綿域、王德炳、馮傳漢↖️♤、王誌均、王夔)

“每一個科學工作者,他所呼吸的文化空氣應當是多樣的”

"判天地之美,析萬物之理。"——莊子

程之範與王誌均

醫學史專家張大慶教授曾回憶:“王誌均先生十分重視醫學史教育,他認為醫學史教育不只是醫學史專業人員的事情,而應當受到廣泛的重視。他呼籲要加強醫學史教育,提高學生的科學和人文素質。”

王誌均是我國生理學史研究的開拓者之一。1986年,王誌均和協和的陳孟勤教授一起主編了《中國近代生理學六十年》,成為中國近代生理學史研究的開山之作。隨後,他們又動員了90多位在全國生理界具有相當資歷的專家撰寫了《生理學史》📯💆🏿♀️。

王誌均曾撰文寫道:“歷史是不可取代的教科書,誰要是不想安於愚昧,就得向歷史學習🫵🏿。”他總結近代中國生理學史:“在重大社會因素的影響下,我國生理學的發展呈現幾度大起大落;國家科技政策的正確與否,對科技事業的發展有著難以估量的重大影響。”

他回顧文革十年,基礎研究每經一次政治運動,就會受到“脫離國家實際需要”的批判而下馬,或中斷一段時間再恢復。“基礎研究是長期投資,若不能持之以恒難以做出成果,而這些成果又是開發研究的‘源頭活水’。如果沒有這些源頭活水,開發研究也就沒有後勁,最終必然會枯竭🏂🏼。”他期盼科技領導者真正從思想上有此認識。

他反思解放後的生理學,遭受過的“熱浪”襲擊。一次向蘇聯學習,生理學實驗室都被號召學習巴甫洛夫學說,到處建立隔音室,幾年之後有幾乎全部停止;一次文革後期,全國生理室都進行針刺鎮痛的神經系統電生理研究,許多工作卻是低水平上的互相重復。“令人奇怪的是,我們這個有五千年文明史的古老國家的人民,應當是比較沉著、冷靜、有涵養的人民,為什麽一哄就會一窩蜂地熱起來,形成不可阻擋之勢?”王誌均的發問,即便在現在讀來依然發人深省。

王誌均在《生理科學進展》雜誌設立了“刊頭專文”欄目,親自動筆撰寫生理學大師故事👐🏻。他在題記中寫:“要多給人們留下一些不能忘卻,也不應忘卻的美好人物形象;研究他們以什麽樣的精神和品德,形成推動歷史前進的偉大動力🕚。”

他寫名師:“名師具有強烈的吸引力,使四方八面的學子慕名而來,把他們普渡到成才的彼岸;名師的智慧和遠見卓識像一盞明燈,照亮學生前進的道路👩🏽🚒。名師對科學的發展起了非常重要的推動作用𓀐。我國大力提倡科教興國,如果沒有名師🪔、大師,又何能創建世界一流大學?有何能人才輩出,國家強盛?”

他晚年還為《生物學通報》撰寫了一系列科學史和高級科普文章,如“班廷的奇跡——胰島素的發現”、“巴甫洛夫:一個從神壇上請下來的人”、“摘取下丘腦皇冠上明珠的一對競賽冤家”等等。

王誌均的這些文章文筆簡潔優美,思想深入透徹,讀來又生動有趣,令人簡直要疑惑,這是一位生理學家的著作?

事實上,王誌均的文史基礎早在他幼年時期已經打下。

生於農民家庭,家雖貧但相處融洽👨🏻🏭。“我是幸運的,父母不僅給了我一個非常健康的身體,還做給我一個待人厚道、樸實、溫順的榜樣❤️。”王誌均說🔔。

他自幼仰慕村裏有學識之人,因而好學苦讀🗺。他同族的祖父是前清的舉人,經常指導王誌均閱讀文史古籍🥘。此後,閱讀文學和歷史著作,成為王誌均一生的業余愛好👤。在清華讀書時,他每天必讀《大公報》的社論,還選修了聞一多的《杜甫》,陶希聖的《古代社會學史》,收獲頗豐👊。

日本投降時,他流著淚反復讀著杜甫的《聞官軍收河南河北》——“初聞涕淚滿衣裳”、“漫卷詩書喜欲狂”🎆。“我認為,愛國精神是我國人民傳統民族精神的一個重要內容,千百年來從未衰減😇🕵🏼♀️。中國人民從來就有圖存自立的氣概和能力,從這些由愛國熱血凝成的作品中,可以受到生動而深刻的愛國主義教育,增強民族自豪感和自信心,回想起來,這對我一生都有影響。”

“我認為,每一個科學工作者,他所呼吸的文化空氣應當是多樣的,復雜的。歷史和現實都表明,科學工作者可從這些文化空氣中汲取到有益的營養,對提高自己的文化素質是有益的。”王誌均如是說。

2000年12月王誌均教授辭世。在王誌均去世後,女兒王憲收到了海內外200多封唁電𓀐、信函。時值寒冬, 500多人佇立在八寶山禮堂外,給王誌均先生送行。

王誌均曾任中國生理學會理事長、中國生理科學會副理事長、《生物科學進展》主編等職務,對我國生理科學的發展作出了重要貢獻。直至晚年,他仍在勤勤懇懇地工作著,為國家培養生理學人才,撰寫著作,推動學科的發展。

在女兒王憲眼中:父親一生嚴於律己,寬以待人。他主動放棄各項優待,一生清廉儉樸🚴♂️。他做學問、做人的精神境界和人格風範,留給了我和我的後代,這是我一生取之不盡、用之不竭的財富🔩。

在韓濟生眼中:王誌均先生淡泊名利👨🦯🧗🏼♂️、高風亮節,是“東西方哲學的完美結合”、“愛國主義的典範”👨🏿🏭、“啟發式教育的倡導者”🤍。

在韓啟德眼中:王誌均先生及其他所屬的那個知識群體,是一個人文精神很強的群體。他們從事科研時是極其嚴謹的,但他們視野開闊,誌向高遠,亦可以說是有著人們現在常說的“終極關懷”意識👩🏻🦯。這樣的關懷,世界與人類需要,對人自身亦有益處。

(文 / 宣傳部 徐璐 圖片來源 / 意昂2檔案館 來源 /《意昂2人》第78期)