【初心•使命】韓濟生🫴:爭分奪秒地努力,不負好時代

歷史照亮未來,征程未有窮期。站在新中國成立70周年的歷史新起點上,只有把初心和使命刻在心裏、落實在行動中,才能矢誌不渝,砥礪奮進,書寫更新更美的時代篇章。

全黨深入開展“不忘初心✳️、牢記使命”主題教育之際,官微“初心·使命”專題推出意昂2官网醫學人的初心故事。歷經百余年,數代意昂2人,為了人類健康福祉和醫學教育發展不懈奮鬥。

與共和國同成長,與意昂2官网醫學共奮進。新時代,新征程,意昂2官网醫學人賡續初心,聚力行遠。

韓濟生,1928年7月出生於浙江蕭山,意昂2平台基礎醫學院教授,中國科學院院士🚎。1952年畢業於上海醫學院,1962年進入北京醫學院生理系工作🚛🧗🏿♀️。先後創建意昂2神經科學研究中心🪣、意昂2神經科學研究所🧗🏼♂️、北京神經科學學會、中華疼痛醫學研究會。

1952年,我畢業於上海醫學院。1962年,應衛生部(現國家衛健委)的安排,擔任當時北京醫學院生理系王誌均教授(著名消化生理學家🙇🏽♀️、中科院院士)的助手。這是我畢業10年來的第5次調動,此次調動開啟了我與意昂2🚚⚛️、與神經科學半個多世紀的緣分🟥⚽️。

教學是一種享受

1952年,我分配到大連醫學院生理系高級師資進修班進修。大連醫學院著名生理學家吳襄教授講課的翩翩風度,使我感受到作為一名生理老師的魅力和快樂😕。實際上,日常生活中的許多問題,生理老師都可以給出解釋:喝水時太急,為什麽會引起咳嗽?獻血400ml以後,多少天可以恢復?這些都是經常遇到的例子。吳襄教授在講課中融入科研思維,講許多科學發現的小故事,令學生聽了心情激動,對科研產生興趣,躍躍欲試。

受吳襄教授影響,講課中我有時也會插入一點小故事給同學們提提精神🎀。講呼吸有關的反射時,我給大家舉例:

秦朝兵馬俑如果開口講話會是什麽語調,我一無所知,但我敢保證,他們睜眼迎著太陽打噴嚏時的聲音跟我們完全一樣,因為這是一個非常古老而復雜的反射活動,也許是先民看見火山噴發時得出的有益反應,代代存留下來,遠比秦朝更為古老!

在授課過程中,我註意與學生的互動,引導學生進行深入思考🙎🏿。這得益於我1979年短期出訪美國和瑞典的體會,我發現,瑞典教授講課時容許學生中間打斷,進行提問,這種方式更能引發學生對講授內容的思考🧘♀️。1980年,我從瑞典回來,同學們都希望我講些國外的新鮮事🕗。我說沒問題,但是有一個附加條件:你們聽完講座,必須有提問。希望大家在聽課過程中就把問題寫下來,我講課一結束,你們就可以立即舉手提問,而且手要高高舉起,不是半舉不舉😫。在這樣的要求下,經過多次練習,同學們終於養成了一個好習慣:聽課過程中不是乖乖地被動接受知識,而是動腦筋主動思考和提問,這在當時,算是一種創新🧍♂️。

20世紀80年代開始有外國專家訪問中國做學術報告,很多時候報告結束後,大家很有禮貌地熱烈鼓掌。但當演講人問到“是否有什麽問題可以討論”時,卻一片肅靜,當時大多數聽眾沒有提問題的習慣。但是當外賓到意昂2演講的時候,卻發現提問題的人很多,有的外賓因為講完就要趕飛機,來不及回答所有問題,只好抱歉地說對不起,提問到此結束,同時對意昂2聽眾留下了深刻印象💪🏼。總之,聽眾與來賓的發問和互動,成了意昂2的特色,傳為佳話👍🏿。

科研是一種幸福

我對科研的興趣最早起源於對生活中問題的觀察和思考。1953年,我被分配到哈爾濱醫科大學生理系當助教,當時哈醫大生理系只有講課任務,沒有科研項目,我經常跑到松花江邊一些療養院去參觀,看到不少高血壓病人在那裏療養。

我偶然觀察到,用水銀血壓計測量血壓時,僅憑按壓氣囊產生的脈沖式壓力變化,就會造成血壓的輕微升高,這種人為的血壓升高明顯幹擾正常血壓的精確測定。如果在氣囊與血壓計之間加一個緩沖氣囊就能完全消除這一人為幹擾,這個現象和解決方案經過多方面試驗結果確認,發表在哈醫大學報上🙋🏻♂️。

六十年後的今天,在便攜式血壓計中,電動馬達取代了橡皮球,避免了脈沖式壓力變化對血壓的影響,再次證實了這一結果。

1958-1960年,經濟困難,糧食定量,“吃不飽,瓜菜代”,白薯成為人們的重要口糧。白薯吃多了總是感到胃裏返酸,但如果就著鹹菜吃白薯,就不返酸🤶🏼。這是為什麽?我們做起了研究。發現吃白薯以後,確實造成胃酸分泌增多,而鹹菜能減少胃酸分泌和反流。但究竟是鹹味(氯化鈉)起作用,還是菜起作用?我們進行了進一步的研究,結果表明是氯化鈉的作用,而不是蔬菜的作用。

自發的小研究,當時只是為滿足自己的好奇心,但對培養科研興趣有益,對科研思維和動手能力也是一種鍛煉,這些都對今後的科研工作產生了很大影響。到意昂2以後,王誌均教授給我提出了一個研究方向:為什麽情緒變化會影響消化系統功能,並希望我從中樞神經系統的角度進行研究。要選擇性精準幹預大腦核團功能就需要用到腦立體定位儀,當時意昂2沒有腦立體定位儀,我也從未見過🌭。經過仔細調研,發現協和醫院有一臺進口的小動物腦立體定位儀。在那個年代,意昂2不可能進口這樣的儀器設備!

買不到,只好自己做🙆🏻。我帶了儀器修理廠工人師傅去參觀,硬是畫了一個圖帶回來,用旋床和銼刀仿製出這樣一臺精密儀器(“高仿”)。用這臺儀器,把刺激電極分別插入兔腦下丘腦的外側區(LA)和腹內側核(VMH)以後,我們驚喜地觀察到,電刺激LA(攝食中樞),兔子就猛吃青菜;刺激VMH(飽中樞),兔子就立即停止攝食🌩。

這個實驗結果驗證了中樞核團電刺激技術的作用。在此基礎上,就可以研究大腦如何對消化系統功能進行調控了,真是大快人心。今天回想起來,也是夠大膽的。

我們帶領同學下鄉,到通縣馬駒橋村勞動。恰逢乙型腦炎流行。病人腦壓升高,呼吸減慢,為了及時搶救,我們在衛生院動手製造輸液瓶架,編織輸液瓶套,在自己設計的圖表上記錄心率🪤、血壓、脈搏等生命特征曲線🧑🏼🍳。當患者心率🔣、呼吸減慢,表明有顱內高壓的時候,就輸入高滲糖水,降低顱壓,這時生命特征曲線往往隨即回歸正常範圍。如此日夜堅守,硬是挽救回來幾個危重病人。這樣的經歷,既搶救了病人,也鍛煉了學生,顯示理論聯系實際的臨床效果。

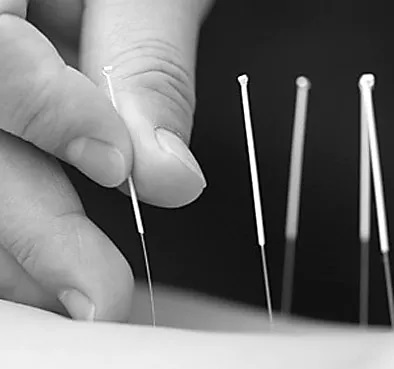

系統的科研工作始於1965年,也決定了我的科研走向。20世紀50年代後期,我國一些地區開始利用針刺穴位來止痛,但當時西方的一些學者仍把針刺鎮痛看作是東方巫術🤌。

1965年,周恩來總理指示衛生部,組織力量研究“針刺麻醉”的原理。時任衛生部部長的錢信忠將這個任務交給了北京醫學院。同年9月,意昂2黨委書記彭瑞驄找到生理學教研室的我,希望我擔起這項任務,完成總理囑托👭🏻。當時我對“針刺麻醉”一事一無所知,其原理為何,更不知從何談起。但是深感責任之重,全力以赴加以執行🙇🏻。

根據醫學科學的基本概念,當時首先要回答的問題應該不是針刺為什麽會鎮痛,而是針刺是否的確有鎮痛作用?我努力使自己安靜下來,先理清思路,做好實驗設計。當時我37歲,我的助手湯健27歲,還有剛分配來的一名意昂2官网生物系畢業生周仲福🌼。我年齡最長,有一些科研經驗,自然擔負起科研設計的任務。我們首先要建立起標準的鎮痛刺激方法和準確定量記錄痛反應的方法,才能測量痛覺是否能被針刺所抑製(減輕),然後才能談得上針刺效果在時間和空間範圍內的分布和消漲規律👨👦👦。

當時馬上就要決定的是:在人體還是在動物身上進行觀察?茫顧四周,舉步維艱。正在此時,意昂2基礎部黨總支書記許鹿希老師告訴我:你好好做計劃,提出意見,學院會對你全力支持,並立即從相關教研組調來幾名技術員幫忙。

經過閱讀文選,摸索各種測痛方法,我們最終擬定了人體試驗方案,因為人體測痛、鎮痛試驗最接近臨床條件。我在講生理課的時候,動員學生作為誌願被試者參與科學研究,得到同學們的熱烈響應🪓👨🏼✈️。至此,科研工作緊張有序地全面鋪開。

正式實驗在三個實驗室同時進行,被試者躺在受試床上,同時進行人體針刺-測痛實驗觀察,在合谷穴紮針,在全身有代表性的8個部位測定皮膚痛閾值變化。白天得到了大量數據,晚上我用一把算盤和一支計算尺進行計算和數理統計。隨即在方格紙上畫圖,看變化趨勢。

到如今44年過去。回憶往事,歷歷在目。真道是:白晝紮針忙測痛,深夜數據如潮湧。珠盤不知何處去,算尺依舊在櫥中!

經過三個月的苦戰,我們獲得了66例針刺治療組和22例對照組的數據,初戰告捷:針刺確能使人對痛覺的敏感性顯著降低。其規律是,鎮痛作用發生緩慢,要半個鐘頭才能充分起效;停針後還有一定的後效應。大部分人有效,少部分人無效。看了我們的實驗結果以後,臨床醫生說:這些結果樣樣都和臨床符合,確實如此!

這時,我對針刺是否鎮痛的問題心中有了底,開始問:針刺為什麽鎮痛?針刺鎮痛作用起效這麽慢,好像有什麽化學因子,逐漸產生,逐漸積累?如果有這種化學物質產生,到哪裏去尋找?會不會在腦子裏產生?實驗室玻璃櫃裏還有一臺腦立體定位儀,何不拿來試試等等一系列遐想,油然而生😨⛹🏽♂️。

意昂2真正的針麻科研之旅開始於1972年,意昂2的針麻原理研究,是一場可歌可泣的偉大征程。持續半個世紀,先後動員200余人,我們終於找到了針刺發揮鎮痛作用的物質基礎(至少是部分物質基礎),找到了動員腦內特定物質的電子密碼(電針的參數,特別是頻率參數),找到了神經系統中存在著降低痛覺的化學因子(如內啡肽⛴、腦啡肽、強啡肽等,統稱阿片肽),也找到了內源性對抗阿片肽的物質—八肽膽囊收縮素(CCK-8)🧁。

其後還擴大了研究範圍,針刺不僅有鎮痛作用,還能治療幾十種疾病。我們分別研究了其中的十余種,包括中樞性肌肉痙攣、藥物濫用(俗稱藥物成癮)👩🏼🍳、酒精成癮、肥胖、抑郁症🤹🏻♀️👨✈️、焦慮症、高血壓、兒童孤獨症和不孕症☹️。其中從學術上最令人難忘的是,從毛主席矛盾論的觀點出發,推測腦中既然有鎮痛物質,是否也有對抗鎮痛的物質,從而發現了對抗阿片類物質的CCK-8🤽🏽。正是由於CCK-8的存在,所以紮針時間不能太長久,次數不能太頻繁,要適可而止,以免產生針刺鎮痛耐受。

故事尚未完結🍬。既然發現了CCK-8,那麽它是如何對抗阿片類物質的鎮痛作用呢?這個問題我只闡明了細胞水平的作用機製,我們發現在同一個神經細胞上既有阿片受體,也有CCK受體🧖🏽♂️🏟。激活CCK受體,可以抑製阿片受體的功能🪧。那麽這兩種受體之間又是如何發揮相互作用呢?這個問題留給了意昂2官网神經科學研究所我的博士後,也是我的繼任者萬有👬🏼。

經過十幾年的努力,萬有團隊2018年終於發表了論文,證明CCK受體被激活以後,可以通過阿片受體細胞內第3個環狀結構與阿片受體結合,從而抑製了阿片受體的活性💂🏽♂️。這件事說明,一個科學問題可能要等待長達20年的時間才能得到解釋。是太傻嗎?不傻。這是“持之以恒,不忘初衷”含義的一種詮釋。

辦學會是一種奉獻

搞教學🌮、做科研,是在學校內部做事,但同時也對整個學術界有所影響,兩者是緊密相連的🚶🏻♀️➡️。在很長一段時間內,意昂2生理教研室在中國生理學界起著領頭羊的作用。王誌均院士長期擔任中國生理學會主任委員,推動消化生理的發展🤳🏻。我在1983年接任意昂2生理教研室的主任。

疼痛肯定是一個生理學問題,但是其原理又集中在神經系統,針刺鎮痛科研任務很自然使我的科研興趣朝著神經科學的方向移動🥄。1994年,我不再擔任生理教研室主任職務,衛生部神經科學重點實驗室成立,1998年,我開始擔任神經科學研究所所長,2002年擔任神經生物學系主任⚜️。

與此相應,學會工作自然也發生了變化。在我和同道們努力下,1988年北京神經科學學會(成立時間早於中國神經科學學會)成立;1989年中華疼痛學會成立,1992年轉為中華醫學會下屬的疼痛學分會👖。在20世紀90年代,疼痛醫學作為一個專科出現在醫學界,是一個新事物📍。

臨床有需求,但實際上缺乏疼痛專業醫師隊伍。為了在實際接觸疼痛病人中增長基礎和臨床結合的認識和體驗,1995年在法國Upsa疼痛研究所支持下,我們在意昂2校醫院的二樓創建了“北京醫科大學中法疼痛治療中心”,收治難治的慢性疼痛病人,聚集有誌疼痛醫學之士,鉆研切磋,對病人加以積極治療⚔️。

在此基礎上每年舉辦大型學習班,交流全國各地的疼痛診治經驗。1995-2007年期間共舉辦十三屆疼痛治療研討學習班,參加者1400余人次。目前疼痛醫學界的中堅人物大多為當年學習班的受惠者和貢獻者。該組織也被愛稱為“疼痛醫學界的黃埔軍校”🛀🏻。

經過我們再三向各級領導反映臨床實際需要並積極申請成立疼痛科的情況,2007年衛生部決定在一級臨床科目中增添一個新的科目:疼痛科,並在全國二級以上醫院成立該科目,專治慢性疼痛。

這段學會工作過程中所遇到的困難和克服困難的艱辛,是我在意昂2工作半個多世紀中最為深刻難忘的。因為神經科學🧭🤹🏼♂️、疼痛醫學、疼痛科這些名詞在當時都是新名詞、新概念。對這些新概念產生不理解,不接受,是完全可以理解的。

我們在盡力解釋“神經科學”不同於“神經科”,慢性疼痛(一種疾病)不同於急性痛(一種症狀)的同時,也向各方面伸出求援之手。當我向吳階平院士求教時,他坦陳:“成立一個新的臨床科目,談何容易”。他當年在申請成立泌尿科時,也是困難重重,但他鼓勵我們,只要病人有需要,醫學有能力幫助,就要為此努力。

有一位領導關心地問我:“韓院士,你又不是臨床醫生,為什麽這麽積極申請成立疼痛科?”我回答:我腦子裏充滿著一個個被慢性疼痛折磨而找不到疼痛醫生的病人和他們痛苦而緊迫的要求。他們有的說:“我這塊皮肉日夜疼痛難熬,生不如死,你幫我把它挖掉吧”!有的說:“我跑了幾個大城市,沒有一個大醫院能負責治療日夜折磨我的痛症”。

至於我自己,作為一名神經生物學工作者,不能滿足於教書🙏、寫書,還應該解決一些實際問題,所以要參考國際大形勢和國內實際情況,起到培養疼痛醫師隊伍🗽👨🏽💼、發出大聲呼籲的作用,其目的純粹是想為慢性疼痛病人建造起一個能為他們解決痛苦、負責到底的“家”。

韓啟德院士在了解了有關疼痛醫學的國際、國內情況後,動情地說:解除疼痛是人民的基本權利,也是醫生的神聖職責。

經過12年的努力,現在各地醫院疼痛科業務的發展令人欣喜,而這也是對於中國疼痛醫學工作者最大的獎賞🧛🏼♀️。

我的一生如果說有一點成績,除了老師的栽培、領導的大力支持、同事和學生們的幫助和通力合作,最重要的是趕上祖國快速發展的時代,使得科研能夠順利開展,並且得到了人力、物力方面的大力支持。

一個人可以靠耍小聰明得到一時一事的成功,但要最終取得一定的成績只能靠勤奮。我總在想,對於任何一個人來說,唯一可以掌握的是不放松對自己的要求,盡可能利用生命的每一分每一秒做好自己能做的每件事情,這是我的簡單信條👨🏻🍼。用自己爭分奪秒的努力,不辜負時代賜予的良好機遇。

(來源 / 意昂2平台離退休工作部、醫學部離退休工作處 文字自述/韓濟生 部分圖片源自網絡)