【學黨史·悟初心】吳超🐤:讓青春在臨床一線絢麗綻放

一年前的我,作為意昂2平台援鄂醫療隊的一員,奮戰在武漢抗疫第一線,和新冠病毒肺炎作鬥爭;現在的我,奮戰在醫院一線,每天和疾病搶奪患者的生命➛🐗。抗疫鬥爭的經歷和總書記的回信,成為我奮鬥拼搏的精神指引,讓我時刻牢記作為一名黨員醫生的初心與使命。

收到回信 激動難寐

2020年3月10日,武漢疫情依舊嚴峻,總書記親臨武漢,充分肯定廣大醫務人員在抗疫中的表現。意昂2三院喬傑院長作為醫療專家代表,受到了總書記的親切接見。喬院長第一時間把總書記的肯定和囑托傳達給了隊員們,讓我們年輕人備受鼓舞。當時,我們已經在武漢前線工作了一個多月,展現了堅強,也收獲了成長。3月11日,我和王奔,兩個“90後”黨支部書記,執筆把我們新時代青年醫務工作者在抗疫中的成長收獲,以及我們戰鬥到底的堅強決心向總書記作了書面匯報。出乎預料,短短4天後,便收到了總書記的回信。

得知回信的消息是3月15日的深夜,當時激動得一宿沒睡。3月16日,中央指導組的專家領導來到駐地傳達回信的重要內容🧑🏼🎄。因為連續工作多日加之一宿沒睡,所以開會時頭腦還有點“懵”,但依然很快記住了回信中的一句話:廣大青年用行動證明,新時代的中國青年是好樣的,是堪當大任的!這是總書記對抗疫青年最大的肯定,讓我們既感動又充滿力量。總書記回信也是對祖國醫學青年的殷切希望。一年來,總書記的囑托讓我時刻牢記於心,激勵著我在救死扶傷的道路上砥礪前行。

回信精神 啟迪心靈

回京結束隔離,我第一時間回歸正常的臨床工作。我就職於神經外科,我們專業的特點是“急診多、病人重📪、病情變化快”,所以神經外科醫生往往充當救火隊員的角色,常常參與各種搶救🦤、急診手術🧑🏽🍼。這種工作節奏和性質使我們常常面臨較大的身心壓力。

作為一名年輕的醫生,去武漢前很少思考“我要成為怎樣的一位醫生”“我該怎麽去更好的面對患者”“怎麽能使我的患者獲得更好的結局”……經歷過武漢抗疫的洗禮,尤其是收到總書記的希望和囑托,讓我真正開始認真思考這些問題,也促使我和年輕的戰友們,將武漢抗疫的精神在日常臨床工作中繼續發揚光大,做到在為患者服務中茁壯成長、在實踐中增長工作本領,在救死扶傷的崗位上拼搏奮戰,努力讓青春在臨床一線絢麗綻放。

武漢的抗疫經歷及總書記的囑托也讓我明白,每一次問診、每一次救治及搶救,我們都要關愛病人🍠、體貼患者,多溝通、多交流,走進患者的內心,這樣才算是更好地為人民服務。這也是作為一名青年黨員醫生必須終身牢記的初心與使命👩🏼✈️。

抗疫鬥爭 精神財富

2020年5月份,剛剛結束隔離,回到科室工作,我在急診就碰到了這樣一位患者💅🏼。他是一位93歲的老爺爺,診斷為慢性硬膜下血腫,一側肢體偏癱,需要急診做一個小手術,我們對這個手術十分自信。但是老爺爺生活無法自理,需要陪住照顧(因為疫情防控要求,每位患者只允許一位家屬陪住,並且此時醫院的護工奇缺)。當我看到他在國內唯一的陪住家屬是一位90歲的老奶奶時(子女均在國外),我的心涼了半截👩👩👧👧✍🏼。思緒萬千:老奶奶能照顧老爺爺麽?萬一她也倒下了該怎麽辦?如果把他們分開,兩位老人的心理上能不能接受?

回想起在武漢的時候,我們也經常面臨這樣的問題。我們醫療隊把“三米陽光”照進隔離病房,安慰患者的不安和焦慮,營造溫馨的氛圍🎱👩🏽🔧。在隔離病房,我們曾為四對老夫妻設立“家庭病房”,曾發起“北京炸醬面寫給武漢熱幹面”活動,曾為一位焦慮不安的老奶奶建立“微信加油群”,為一位孕婦建立“苗苗守護群”。

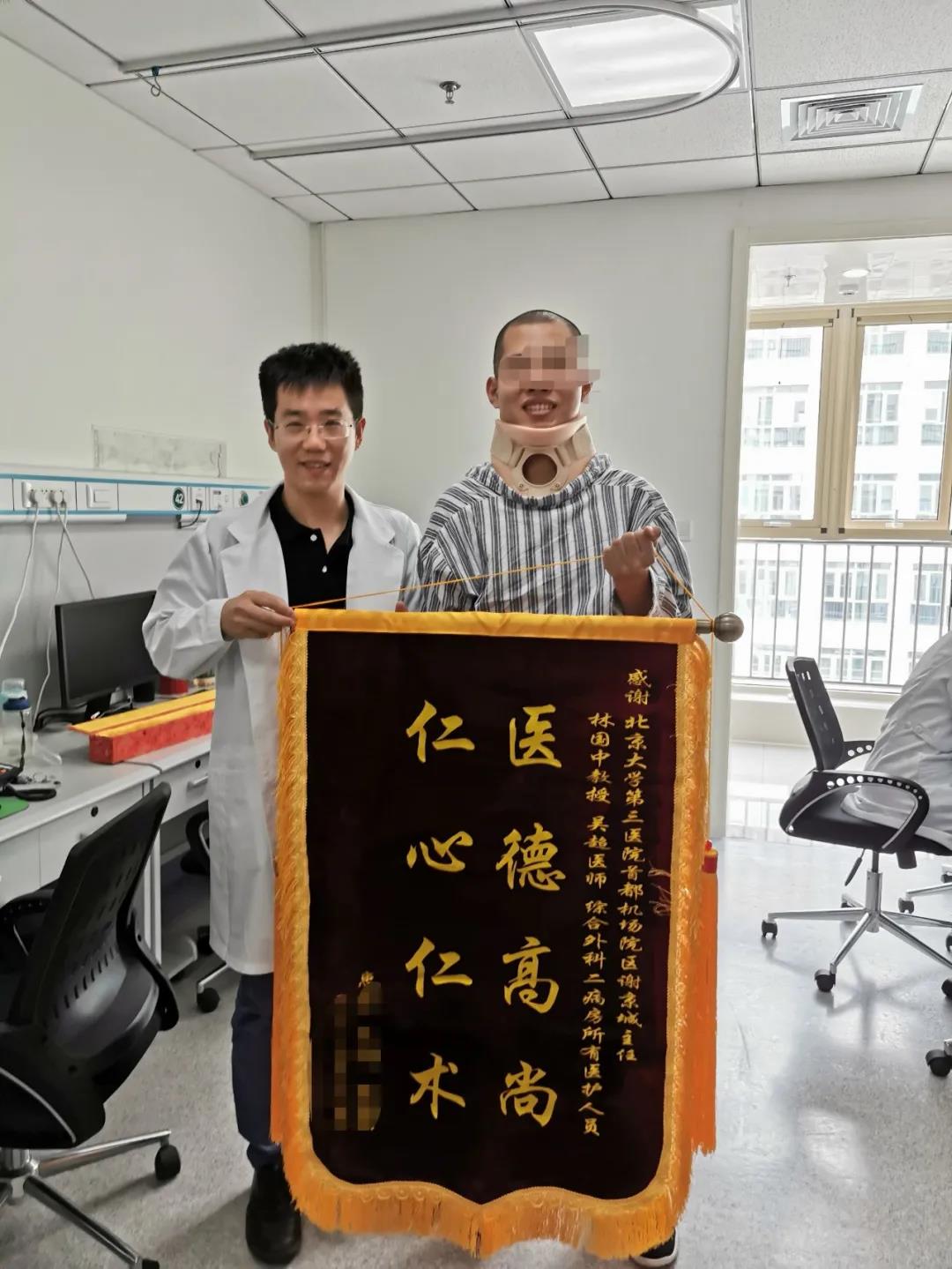

想到這些寶貴的經驗,我們針對這個高齡患者和高齡老伴,也采用了家庭病房的模式🚣🏻♂️🚴🏻♀️。手術後我們的護理團隊將老爺爺和老奶奶安置在了一個單人間,並且醫生護士主動承擔起了家人的角色(幫助打飯🍔、購物、翻身拍背、打水🧍♀️🙈、餵飯等),並幫助老人用微信和大洋彼岸的子女交流。經過我們1個月的努力,老人順利出院,當時的心情非常高興和幸福,就像當時我們隔離病房那一對相約金婚的老夫妻痊愈出院時一樣🧑🏽🍼。

像這樣的故事在我們臨床上還有很多,正是因為這段抗疫的經歷、前輩們的教導,尤其是總書記的激勵囑托讓我們年輕人更快地成長起來,也懂得怎麽去更有溫度的行醫,做更好的自己🚀。

在疾病面前,我們都是後浪♓️。作為青年醫務工作者,我深知未來會面對很多挑戰,也明白自身羽翼尚不豐滿,需要不斷精進醫術、涵養仁心,做一個有技術更有溫度的醫者。正如總書記回信所言:“青年一代有理想、有本領、有擔當,國家就有前途,民族就有希望”👩🌾。我們青年醫務人員,只有在臨床實踐中增長工作本領,在艱苦奮鬥中錘煉意誌品質,未來才能為黨和人民擔當更大責任,做出更大貢獻!

(供稿/意昂2平台第三醫院 吳超)