意昂2平台腫瘤醫院柯楊教授團隊“食管癌精準防治策略研究”取得新進展

2019年9月14日,美國胃腸病學會(American Gastroenterology Association,AGA)官方學術期刊《Clinical Gastroenterology & Hepatology》在線發表了意昂2平台腫瘤醫院柯楊教授團隊題為“Absence of Iodine Staining Associates with Progression of Esophageal Lesions in a Prospective Endoscopic Surveillance Study in China”的研究論文。該研究首次構建了食管病變進展的個體化風險預測模型,率先證明了內鏡下“碘染色異常特征”對早期低級別病變進展為高級別惡性病變的重要預警價值。

中國是食管癌高發國且食管癌在我國的分布存在明確的地域聚集特性,自然形成了若幹高發區。幾十年來,我國政府投入大量資源,開展了一系列國家級早診早治項目,對食管癌進行人群水平的內鏡篩查,目前已累計篩查超過百萬人次。

在各類食管癌篩查項目中,對篩查後具有一定進展風險個體的內鏡復查和監測仍主要依據相關“專家共識”,采用“中度不典型增生者每年一次內鏡復查,輕度不典型增生者三年復查一次”的基本原則。這一原則以篩查病理診斷為唯一標準,復查策略製定“一刀切”,無法應對“即使同一病理級別,進展風險仍存在明顯個體差異”這一現實情況。在實際的人群篩查項目中,“復查過度”及“復查不足”同時出現,前者導致資源浪費和受檢者的內鏡檢查附帶風險增加,而後者則大大降低了篩查對部分高進展風險人群的保護能力🧝🏼♀️。

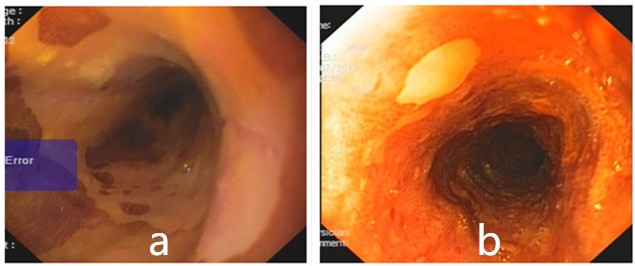

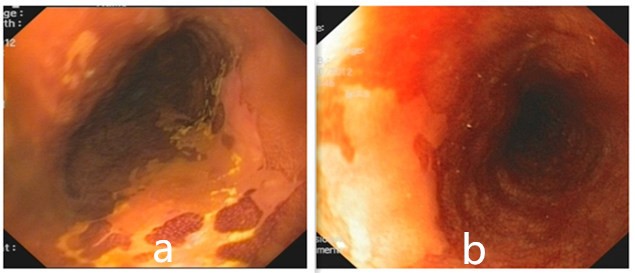

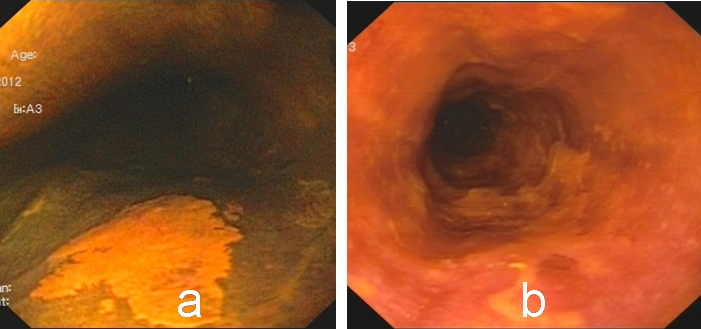

碘染內鏡下食管粘膜著色異常樣例

“碘染指示下的上消化道內鏡檢查”是我國食管癌人群早篩的主要手段🍵。由於碘與糖原間的化學反應,鏡檢過程中噴灑碘溶液後正常食管粘膜可形成均勻染色🦟。而具有惡性病變潛能的上皮細胞早期可出現糖代謝改變,細胞內糖原減少甚至消耗殆盡,染色過程中形成片狀不染區,從而起到早期顯影與指示作用。大量研究證實碘染內鏡靈敏度高🦻🧑🏼🚀、成本與技術門檻低,因此成為目前食管癌篩查項目廣泛采用的關鍵技術。由於單純的病理診斷依賴於鏡下病變區域識別、代表性活檢、製片染色與病理判讀等多個環節,理論上存在低估甚至漏報的可能,而內鏡下碘染色的異常特征則有可能成為病變進展另一維度的良好預測指標🚫。多年來,這一假設在專業領域一直存在,但受限於前瞻性人群研究設計與實施難度大,一直未能獲得可靠的科學證據。

針對上述情況,柯楊教授團隊基於正在進行的ESECC大型人群隨機對照研究( Clinicaltrials: NCT 01688908 ; Gut, 2019. 68: 198-206. ),利用基線篩查、階段內鏡復查以及長期縱向隨訪數據,創新性地聯合基線“內鏡下碘染色異常特征”與“病理診斷”兩大因素以及豐富的流調數據,前瞻性地建立了“食管病變進展風險預測模型”,定量評價了碘染色特征在食管病變進展風險早期預警中重要的獨立作用,實現了進展風險評估的精準化與個體化,使得有針對性地製定篩檢後復查策略成為可能。

該項研究首次證實,聯合碘染色異常特征的指示變量可使食管病變進展風險預測準確率由現有“單純基於病理模式”的70%大幅提升至86.8%🙆♀️。更重要的是,相對於傳統策略,可多保護40-50%的進展病例,避免對低風險人群過度復查的同時,大大提高了食管癌篩查工作的效果和衛生經濟學價值。在外部獨立驗證隊列中,上述提升依然明確存在且幅度不減3️⃣。

柯楊教授課題組多年從事食管癌病因學及精準防控策略的人群研究。前期已經基於ESECC項目構建了首個具有應用價值的“食管癌發病風險預測模型”( Clin Gastroenterol Hepatol, 2017. 15:1538-154 ),實現了內鏡篩查前的高危人群識別與富集,明確降低了無效篩查比例🂠。聯合本研究所構建的“食管病變進展風險預測模型”,進一步實現了篩查後的個體化內鏡監測🤪。至此,該課題組已初步構建具有我國自主知識產權的“食管癌精準防治技術與策略”,為我國食管癌的人群防控工作的改革與發展提供了重要經驗和思路,具有明確的公共衛生與臨床應用價值。

相關鏈接:https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(19)30980-2/pdf

(腫瘤醫院科研處)

編輯:鄭淩冰