柯楊教授團隊提出我國“食管癌前病變精準內鏡監測”新方案

2020年9月18日,消化內鏡學領域權威期刊《Gastrointestinal Endoscopy》在線發表了意昂2平台腫瘤醫院柯楊教授團隊題為“Size of Lugol-unstained lesions as a predictor for risk of progression in pre-malignant lesions of the esophagus”的研究報告。該項研究基於柯楊教授課題組在我國食管癌高發區開展多年的大規模食管癌人群篩查隊列,前瞻性評估初始篩查中“內鏡下碘染色異常特征”對早期食管癌前病變進展風險的預警作用,首次證明“染色不良區域大小”對食管病變進展風險預警中的關鍵作用,提出初始篩查後對食管癌前病變進行精準內鏡監測的新方案並證明該方案可明確提高篩查工作的整體保護效果,從而填補了該領域的證據空白。該報告第一作者為該團隊劉萌飛副研究員和博士研究生周仁,課題組負責人柯楊教授、何忠虎研究員及美國華盛頓大學的NoelS. Weiss教授為共同責任作者。

食管癌是我國傳統的高發惡性腫瘤♕。與西方國家以腺癌為主不同,我國90%以上的食管癌為鱗狀細胞癌🧵。幾十年來,我國中央及地方有關機構投入大量資源,開展了一系列以“碘染指示下的上消化道內鏡檢查”為主要手段的食管癌人群早診早治項目。內鏡下“碘染”顯色主要依靠碘與糖原間的化學反應。鏡檢過程中在食管管腔內噴灑碘溶液後,正常食管粘膜可形成均勻的棕黃染色。具有惡變潛能的上皮細胞早期即可出現細胞內糖原的過度消耗,導致形成“片狀染色不良區域”,從而起到早期癌前病變的顯影和指示作用。大量研究證實,碘染內鏡靈敏度高、成本與技術門檻低,因此成為我國當前食管鱗癌篩查的“金標準”技術。

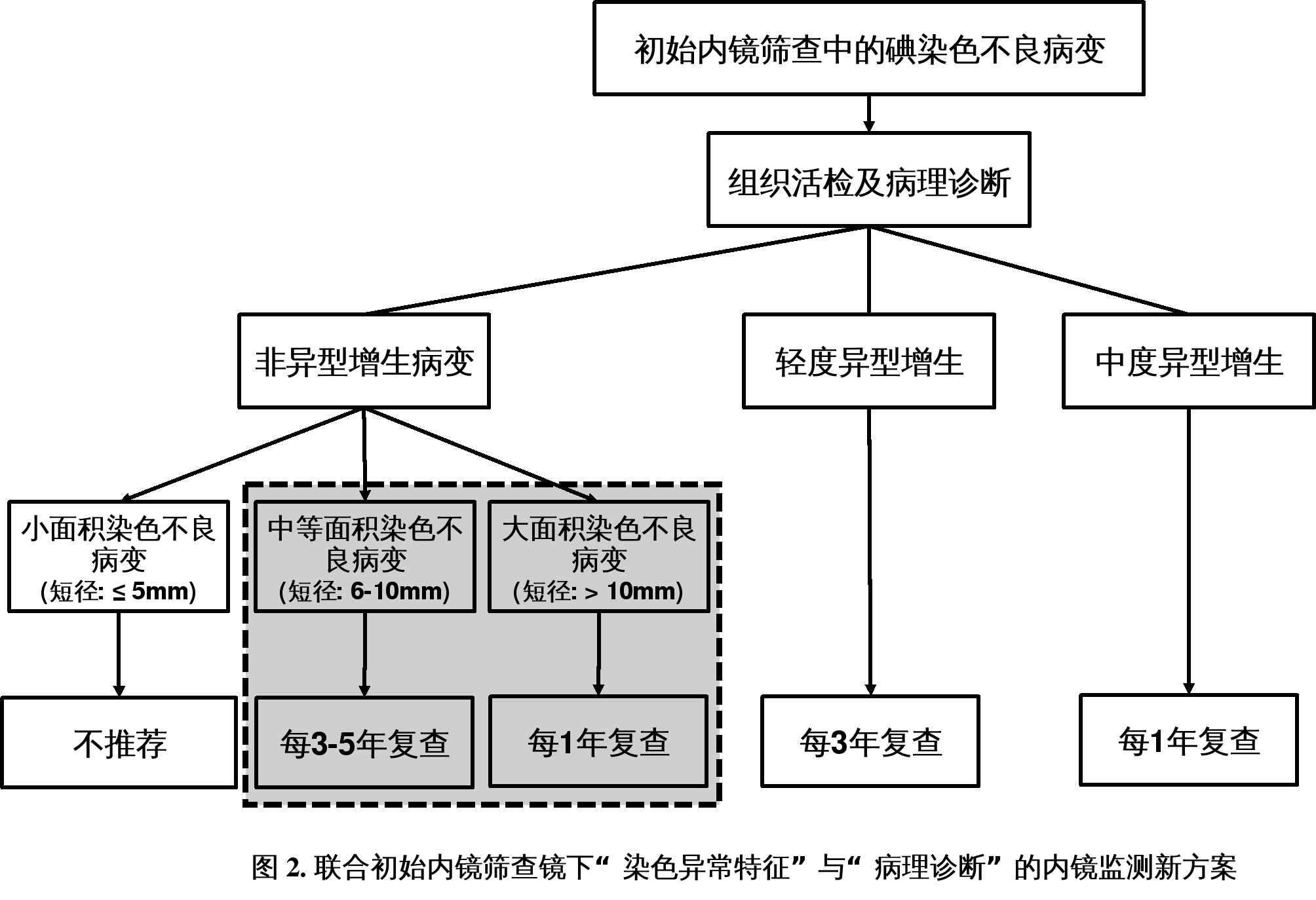

在食管癌人群篩查的具體實踐中,一個非常關鍵的問題就是如何對那些已經具有一定病變但尚未達到臨床治療標準的患者進行科學的內鏡復查與動態監測,以在其發展為食管惡性病變之前盡早發現和治療,這也是食管癌篩查保護效果的重要組成部分。目前,我國所廣泛采用的復查監測標準和方案主要依據病理診斷級別確定。具體而言就是“中度和輕度異型增生者每1年和3年進行1次內鏡復查,未達異型增生者不推薦內鏡復查”。實際工作中,病理診斷依賴於鏡下病變區域識別、病變內部異質性、活檢的代表性、組織切片的製片染色與病理判讀等多個環節,理論上存在低估甚至漏報的可能,從而降低篩查的整體保護效果。柯楊教授團隊前期基於大規模食管癌人群篩查隊列隨訪發現,中位4.2年的隨訪期內,如僅靠病理診斷進行內鏡監測,將有高達40-50%的食管癌新發病例被遺漏,對食管癌篩查的整體保護效果造成明確的負面影響。

在此基礎上,該團隊對1058名初始碘染內鏡篩查中被發現具有染色不良區域且病理診斷低於“重度異型增生”的受檢者進行了中位5.8年的內鏡復查與隨訪,計算校正的食管惡性病變累積發病率並建立多因素模型評估碘染不良特征對進展風險的預警與分層作用。結果顯示,在當前標準中並不推薦進行內鏡監測的“未達到異型增生級別的病變患者”中,“染色不良區域的大小”可對其進展為食管惡性病變的風險進行高效分層,且劑量效應關系明顯。相對於“小面積染色不良(短徑≤5 mm)”患者,“中等大小染色不良(短徑6-10 mm)”和“大面積染色不良(短徑>10mm)”者發生食管惡性病變風險分別增加5.7倍和26.9倍(p-trend <0.001)。兩組校正後食管惡性病變累積絕對發病率分別為3.6%和13.2%,這一風險水平甚至高於“小面積染色不良(短徑≤5 mm)”的“輕度異型增生”病變患者,而後者在當前單純依靠病理的監測標準中被要求每3年進行1次內鏡復查。

依據上述研究結果,該研究團隊首次提出,應對初始內鏡篩查中“未達到異型增生級別的病變患者”聯合內鏡下碘染色不良情況進行綜合風險分級和個體化內鏡監測,而不應整體排除在復查計劃之外,以提高食管癌早診早治工作的保護效果並獲得更大的衛生經濟學價值。該研究還進一步證實,相對於目前方案,這一新的監測方案可使隨訪期內發生的食管癌病例中因未及時復查而遺漏的病例比例下降65.3%。

柯楊教授課題組二十年來紮根我國食管癌高發區現場,關註我國高發瘤種—食管癌的病因學及精準防治策略研究,建立了多個高規格設計的人群及臨床流行病學隊列(中國隊列共享平臺:CCC2020010303,CCC2020010302,CCC2020010301,CCC2020010901)👩🏿🎤。前期率先開展“評價食管癌篩查效果與衛生經濟學價值的隨機對照研究(Clinicaltrials:NCT01688908)”[1],並基於該隊列構建了首個具有人群應用價值的“食管癌發病風險預測模型”[2]和“食管病變進展風險預測模型”[3],實現了食管癌早診早治工作中篩查前的高危人群識別和篩查後的個體化內鏡監測👨🏿💼。同時開展多中心臨床研究,構建了我國首個“食管癌臨床機會性篩查風險預測模型與分級標準”[4],為這一新的篩查模式在我國的建立和推廣提供了必要前提。本研究在前期基礎上進一步提出了有效易行的“食管病變精準內鏡監測新方案”,填補了我國相關指南中這一問題的證據空白,是建設我國自主知識產權的“食管鱗癌精準防治策略”理論架構和證據體系工作中的重要一環。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016510720347854

(來源:意昂2平台腫瘤醫院科研處)