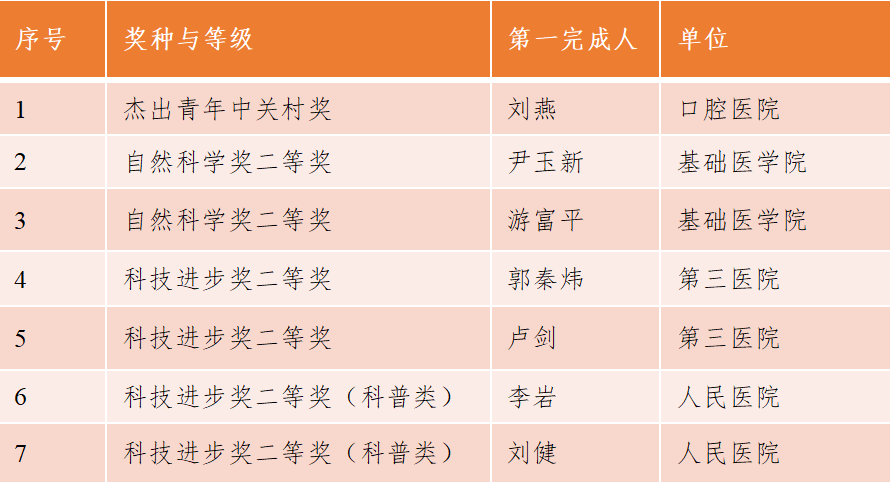

意昂2官网醫學研究團隊牽頭榮獲多項北京市科學技術獎

11月19日,北京市人民政府組織召開2023年度北京市科學技術獎獎勵大會。在人物獎種上,意昂2平台口腔醫院劉燕教授榮獲傑出青年中關村獎;在項目獎種上,意昂2官网牽頭項目榮獲二等獎6項。其中,科普類獎項取得新突破,意昂2官网醫學包攬了本屆北京市獎全部(2個)科普類獎項。向獲獎團隊表示熱烈祝賀!

獲獎項目列表及簡介如下:

傑出青年中關村獎

劉燕,意昂2平台口腔醫院正畸科副主任醫師🤶、中心實驗室副主任、教授。長期致力於顱頜面畸形矯治與組織再生相關臨床與研究工作,發展了從宏觀到微觀有序結構的構建策略,實現了頜面軟硬組織結構和功能修復,促進了口腔臨床醫學、材料學與基礎醫學的交叉和融合,提高了矯治與修復療效,開拓了臨床治療新路徑。主持國家自然科學基金重點項目、國際科技合作項目🐀、北京市自然基金重點研究專題等20項,曾獲茅以升北京青年科技獎、吳孟超醫學青年基金獎等。

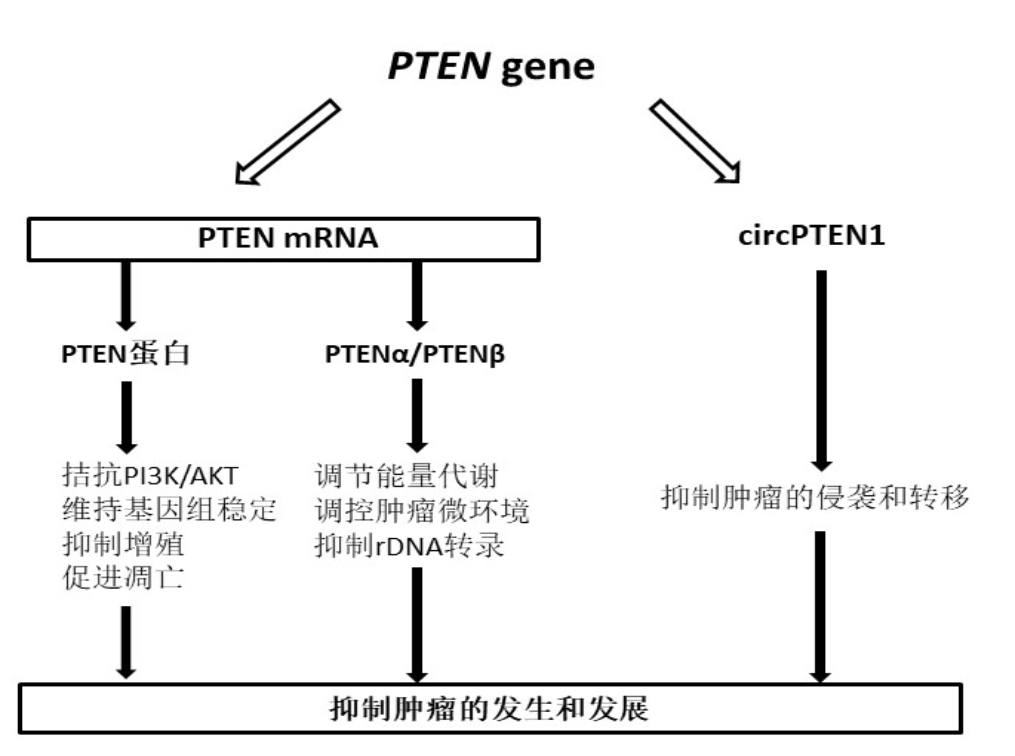

自然科學獎二等獎獲獎項目:PTEN 家族在腫瘤發生發展中的作用和機製研究

第一完成人:基礎醫學院 尹玉新

腫瘤一直是人類健康的主要威脅🐴。PTEN是強大的抑癌基因,在惡性腫瘤中發生高頻突變, PTEN 基因異常可導致基因組不穩定,繼而發生多種腫瘤。探索PTEN抑癌機製有望闡明腫瘤發生發展的分子機理,為腫瘤治療提供新靶點。項目申請人尹玉新教授長期從事抑癌基因PTEN 的研究,《PTEN 家族在腫瘤發生發展中的作用和機製研究》項目是尹玉新教授及其團隊多年探索取得的一系列突破和開創性成果❗️。該項目提出了PTEN通過維持染色體穩定性和調節DNA復製進而抑製腫瘤發生的全新機製👩🦱。此外,鑒定了多種PTEN家族新成員,包括新蛋白PTENα和PTENβ以及PTEN基因來源的環狀RNA circPTEN1,並分別對其腫瘤生物學功能進行了深入探索,為PTEN基因調節能量代謝、rDNA轉錄等生物學過程提供了直接證據,揭示了PTEN基因功能多樣性的分子基礎。相關工作闡明了真核生物可以通過不同密碼子翻譯合成蛋白質亞型,有助於揭示蛋白質多功能的分子機製,奠定生物多樣性的物質基礎。研究成果發表於Cell Metabolism(封面文章)🧑🦽、Nature Communications(2篇)、Cell Research(封面文章)等,獲授權發明專利4項;項目的實施揭示PTEN基因家族全新抑癌機理、並為腫瘤治療提供新型理論依據和靶點。(項目主要完成人:尹玉新、梁會🏙、王光熙🤵🏿、呂丹、李揚、何世明👠、陳西)

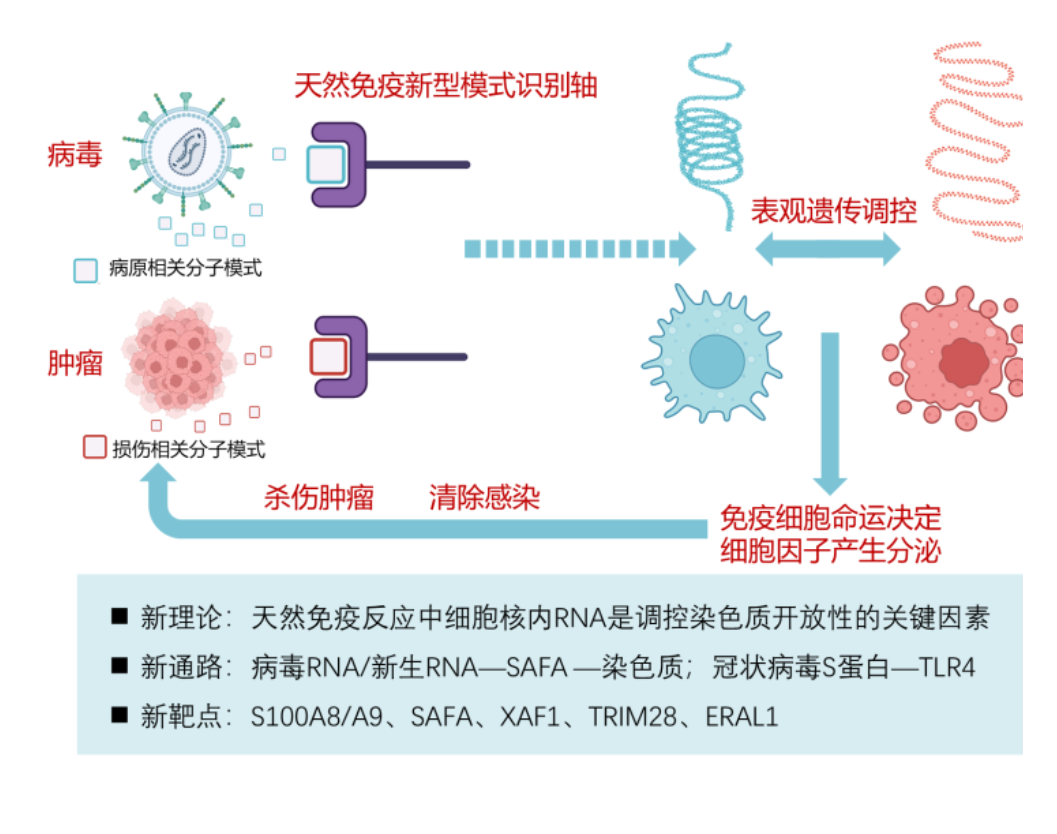

自然科學獎二等獎獲獎項目:新型天然免疫模式識別的功能和分子機製

第一完成人:基礎醫學院 遊富平

免疫系統對於維持機體健康至關重要,其時刻監視著外來病原生物的入侵和機體內在的異常𓀎😼。天然免疫是免疫系統的重要組成部分,通過模式識別受體快速地感知外來的感染和機體內在的異常⚇。模式識別的異常或者失調會造成反復感染🤛🏿、自身免疫疾病或腫瘤發生🧑🦼。候選人長期致力於天然免疫模式識別機製的研究,主要研究成果包括:1)發現宿主應對病毒感染的新型模式識別和表觀遺傳調節機製;2)闡明損傷相關模式分子誘導天然免疫反應並進行效應研究;3)鑒定了模式識別通路多個新型關鍵的調控因子並闡明其調節機製。候選人共發表 SCI 論文 49篇,近五年本人以唯一通訊或最後通訊作者在Cell host Microbe, Cell Research, Science Advances, Genome Biology, Cell Reports, EMBO Reports, Science signaling, Plos Pathogen等雜誌上發表論文;並以第一作者(含共同)或通訊作者(含共同)先後在Cell, Nature Immunology, Nature Nanotechnology, Adv Mater., Iscience等雜誌發表論文,上述工作系統性地研究了天然免疫模式識別和信號通路的調節機製。候選人獲得綠葉傑出生命科學獎、林松年傑出青年學者獎和意昂2平台醫學青年科技獎等榮譽,其在模式識別和佐劑方面的貢獻,得到了國務院聯防聯控機製科研攻關組疫苗研發專班的認可,並發信到意昂2平台對其進行感謝🥷🏼。(項目主要完成人:遊富平🧟♀️、操麗麗、郭琦瑞、劉通通、鄺鳴)

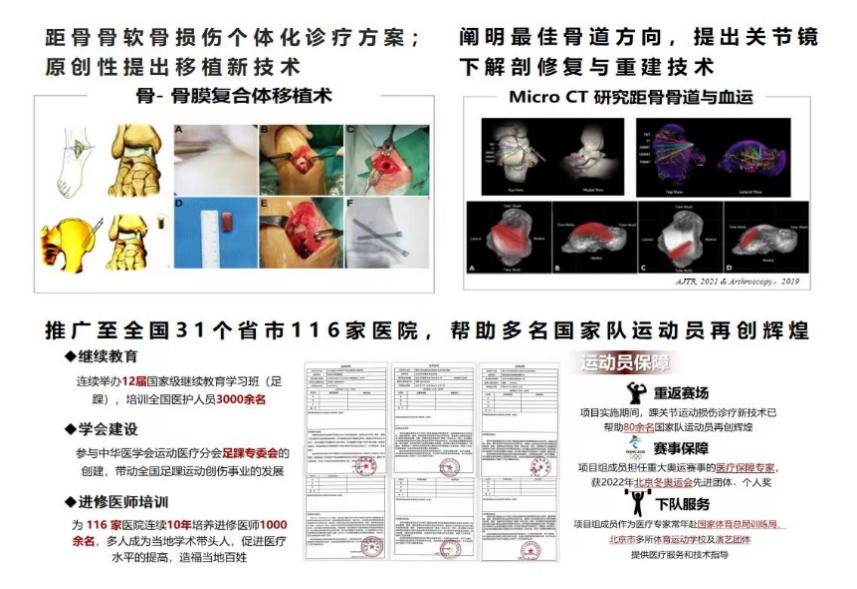

科技進步獎二等獎獲獎項目:踝關節運動損傷診療新技術及其應用研究

第一完成人:第三醫院 郭秦煒

據國家體育總局統計,每年我國運動損傷超8千萬人次,踝關節運動損傷占骨骼肌肉系統損傷的50%以上🧑🏼💻。傳統的治療方法對踝關節運動傷病療效不佳🫕。關節鏡微創外科技術可以提高手術的準確性,減小手術創傷,利於患者術後早期恢復運動功能,幫助運動員重返賽場🏊🏽。針對運動醫學領域這一課題,郭秦煒教授團隊歷經15年,針對踝關節運動損傷的發生規律和特點🧙🏼♂️、組織修復與重建,以及微創外科治療進行了深入的研究,原創性提出新的診療方法,並結合關節鏡微創技術取得了良好效果,總體療效優良率在90%以上,並幫助80余名國家隊運動員再創輝煌。本項目創新性成果包括:(1)提出距骨骨軟骨損傷的影像學測量新方法,進行個體化診斷與手術治療,原創性提出骨-骨膜復合體移植新技術;(2)發現踝關節外側副韌帶骨道的方向與血運相關,闡明最佳骨道方向,提出關節鏡下解剖修復與重建技術;(3)根據MRI表現,對於跟腱止點損傷進行針對性手術治療;(4)提出跟距骨橋改良分型,指導關節鏡下骨橋切除術🍽。本項目成果發表論文58篇,在AJSM雜誌(領域內Top期刊)等發表SCI論文29篇,授權專利15項,牽頭製定指南1項,主譯📢、參編專著14部。並將該技術推廣至全國31個省市116家醫院,顯著提高踝關節運動損傷的診療水平。(項目主要完成人:郭秦煒🥷🏻、胡躍林、焦晨🙍🏿、江東、史尉利🤾🏽♂️、皮彥斌🦩、謝興、趙峰、陳臨新、劉子銘)

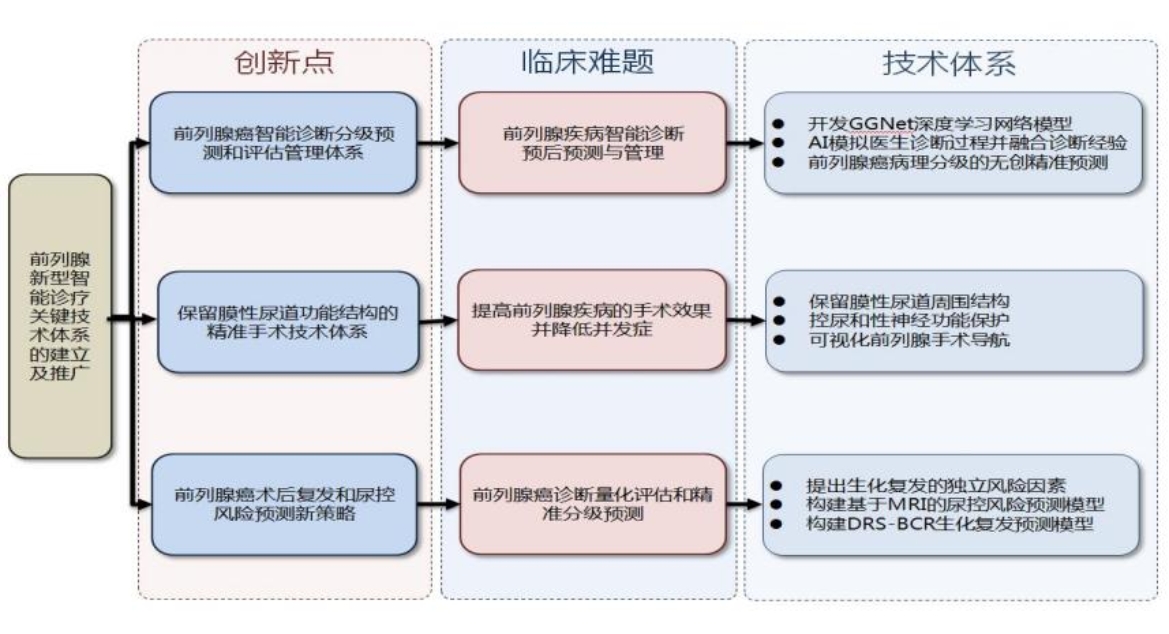

科技進步獎二等獎獲獎項目:前列腺新型智能診療關鍵技術體系的建立及推廣

第一完成人:第三醫院 盧劍

我國逐漸步入老齡化社會,前列腺疾病嚴重危害老年男性健康和生活質量。近年來,項目團隊面向臨床需求,聯合中國科學院自動化所和北京航空航天大學,在北京市自然科學基金等資助下協同攻關,利用人工智能和影像組學等新技術,挖掘臨床☂️👩🏽🎤、影像和病理等多組學生物信息,研發了前列腺智能化診療輔助決策等關鍵技術體系。原創性提出前列腺癌術後復發和尿控風險預測新模型,以及保留膜性尿道功能結構的精準手術技術策略,可明顯提高前列腺術後即刻控尿和性功能保護效果。項目組在The Journal of Urology👟、Theranostics和EJNMMI等國內外期刊發表高質量論文112篇,牽頭編寫指南標準2項,授權發明專利等10余項,成果寫入2項歐洲泌尿外科學會指南。相關工作應邀在中國青年報🥨、《光明日報》、中國科學報、中國高新技術產業導報和北京日報等新聞媒體報道,並多次在歐洲泌尿外科學會(EAU)和美國泌尿外科學會(AUA)等專業頂級國際會議上報告,得到國際同行認同,有力推動了前列腺疾病診療的學科交叉研究與臨床推廣應用,社會效益顯著🎑。(項目主要完成人:盧劍、劉振宇、劉建剛👨❤️👨、黃毅、安羽💂🏿、劉可🧑🏼🍼、邵立智😣、何繼德🎩、張帆🧑🏽🏫、趙立濤 )

科技進步獎二等獎(科普類)獲獎項目:科學護眼科技同行,近視防控科普系列作品

第一完成人:人民醫院眼視光中心 李巖

近視及高度近視會造成視覺功能受損和嚴重的眼底並發症等狀況,導致不可逆轉的視力損失,甚至失明,作為一項可致盲性眼病,已成為中國的國病。近視的早預防、早發現🎉、早控製將能極大延緩近視的發展速度和高度近視人口數量,減輕國家和社會的經濟和人力負擔。《科學護眼科技同行近視防控科普系列作品》項目是由李巖教授帶領的科普團隊近些年來的努力取得的科普成果🚣🏽♂️。項目針對傳統科普存在的問題取其精華去其糟粕,進行升級創新。形成一個科普館,兩個科普團隊,三本科普圖書,四個科普模式。經過精心籌劃和建設,搭建了全國首家“AR元宇宙裸眼3D近視防控科普館”實現虛擬化、沉浸式、無穿戴設備的虛實混合的科普宣教空間,讓參觀者體驗到場景化、外延化、參與式的近視防控科普效果。創建由李巖教授和王凱教授帶領的兩個科普團隊,充分利用大眾媒體及線上自媒體平臺的生產高效、傳播迅速快、傳播範圍廣等特點,參加北京電視臺“我是大醫生”欄目,並開設抖音👊🏼、微信視頻號、公眾號、微博💣、今日頭條等多平臺賬號,以動畫💂🏽♀️👳🏼、情景劇等多種表現形式對近視防控相關知識進行科普,增加科普內容的趣味性,普及範圍涉及全國各地。李巖和王凱教授作為主編編寫《有陽光·有未來—兒童青少年防控近視科普常識》《兒童青少年近視防控適宜技術指南(2022)漫畫版》《呵護孩子的視力》等科普讀物。充分利用意昂2平台人民醫院眼視光中心近視防控眼科專家團隊優勢,通過科普視頻🍕、科普講座、科普讀物、科普展演多個模式,進行近視防控科普,內容兼顧科學性、通俗性和趣味性👮🏿♂️。近視防控工作任重而道遠,意昂2平台人民醫院眼視光中心科普團隊將繼續砥礪前行,助推兒童青少年近視防控工作取得實效,讓孩子們擁有光明的未來🧑🏼🏭。(項目主要完成人:李巖🚦、王凱💆🏽♀️、付豪、趙明威😼、鄧秋林👨🏿🦲、郭欣🚴、張海軍、郭向暉、陳巍、王紅星)

科學技術進步獎(科普類)二等獎獲獎項目:拯救心臟:多維度立體化大眾心臟健康科普體系的構建與應用

第一完成人:人民醫院心血管內科 劉健

在全球老齡化的大背景之下,我國心血管疾病患病人數及死亡占比逐年增加,大眾對心血管健康知識的需求空前高漲🧔。互聯網的普及造就了科普大環境,但是,不少科普內容語言晦澀,質量低劣,缺乏科學性🧘。為提高大眾對心血管病的認知,劉健教授及其團隊運用多維度融媒體傳播方式構建了大眾心臟健康立體科普宣傳體系——《拯救心臟:多維度立體化大眾心臟健康科普體系的構建與應用》,該項目從以下三個方面進行了創新:內容上,創新性地以“啟蒙思辨”的方式,引導大眾針對健康謠言進行思考和辨識,並給予落地的行動建議;呈現形式上,采用了以文字、音頻、視頻、漫畫多種形式製作科普作品,滿足大眾對獲取健康知識形式多樣性的需求;選題內容上,堅持“以人為本”和貼近臨床、貼近生活的原則,圍繞疾病特點環環相扣地展開敘述。科普內容涵蓋全人群🔔、全心臟疾病譜,構建了立體化的健康科普體系。劉健教授及其團隊堅持每天發布具有科學性、可讀性的原創科普內容,公益微信公眾號和視頻號發布了960多篇有聲科普文章,累計錄音超過4500分鐘,90余期漫畫,100多個短視頻,受到“新華社APP”“人民好醫生APP”“健康中國”公眾號🧔🏻♂️🚶🏻♀️➡️、《生命時報》等媒體的充分肯定,全網瀏覽量超過1600萬人次0️⃣。該項目團隊出版了7本科普專著,深受大眾喜愛。劉健教授應邀參加中央廣播電視總臺《生活圈》《健康之路》🤟🏼、中國之聲《新聞超鏈接》🖤、北京衛視《養生堂》等節目,科普覆蓋人數超過1.1億人次。同時,項目團隊也註重推動醫學同行踐行科普,多次參與線下的科普推廣活動,宣教成效顯著,社會認可度高,在心血管科普領域處於頭部地位,引領並帶動了全國該領域的後續科普作品的創作,促進了中國衛生健康事業、心臟健康科普事業的發展!

(項目主要完成人:劉健、郭萌、聶文暢、孫宇彤、王嵐、侯昌🏟、聶小燕🙋🏼♀️、吳寸草、範桄溥🤳🏼、劉傳芬🙋♀️、彭欣、孫浩寧、柏寶辰)

(科研處)

編輯:玉潔