意昂2平台第三醫院消化科成功完成首例後縱隔腫物經自然腔道內鏡切除術

“原以為需要外科開刀或微創治療,沒想到這次手術創傷竟然這樣小,而且皮膚上沒有傷口,真是太感謝您們了📳。”縱隔腫物患者余女士(化名)出院前激動地向意昂2平台第三醫院消化科張超主任醫師及其團隊表示感謝🔼。

據了解,這是意昂2平台第三醫院消化科完成的醫院首例經自然腔道(食管)建立黏膜下隧道精準切除後縱隔腫物內鏡手術,實現了“體表零切口”治療🤾🏽。

今年25歲的余女士,體檢時發現後縱隔存在直徑約3厘米的腫物,緊鄰食管及縱隔大血管。若腫物持續增大,可能壓迫周圍器官導致呼吸困難或吞咽困難。

針對該患者,消化科主任丁士剛、醫療副主任張靜牽頭組織消化科、胸外科、放射科和麻醉科等多學科團隊進行術前聯合會診。經多學科綜合評估,團隊決定采用自然腔道內鏡手術(NOTES)技術,通過自然腔道食管建立黏膜下隧道,以最短路徑直達病竈,完整切除腫物,全程無需體表切口🧑🏼🎤。

後縱隔區域解剖結構復雜,涉及食管👮🏽、大血管及神經等重要器官。丁士剛強調:“NOTES技術需嚴格把握適應症,在徹底清除病竈的同時,必須確保周圍解剖結構的安全性👧🏼。”。

消化科微創治療亞專業組組長張超醫生手術團隊,通過聯合CT和超聲內鏡多模態影像學的精準分析和定位,明確腫物與周圍組織的解剖關系,並製定了最優手術路徑和方案。

張超在手術中

術中,張超團隊通過內鏡在食管黏膜下層建立“隧道”,於食管固有肌層切開僅大約1.5cm開口,以“最短路徑”進入後縱隔,利用高清內鏡視野逐層剝離與周圍緊密粘連的腫物🕰。操作全程既要精準分離病竈,又需確保周邊重要血管🚣🏻♂️、器官安全❔。

NOTES手術示意圖

最終,團隊僅用時不足1小時即成功完整切除腫物,並以金屬夾封閉食管隧道入口,術後未出現並發症。術後病理結果顯示,腫物為良性支氣管源性囊腫。

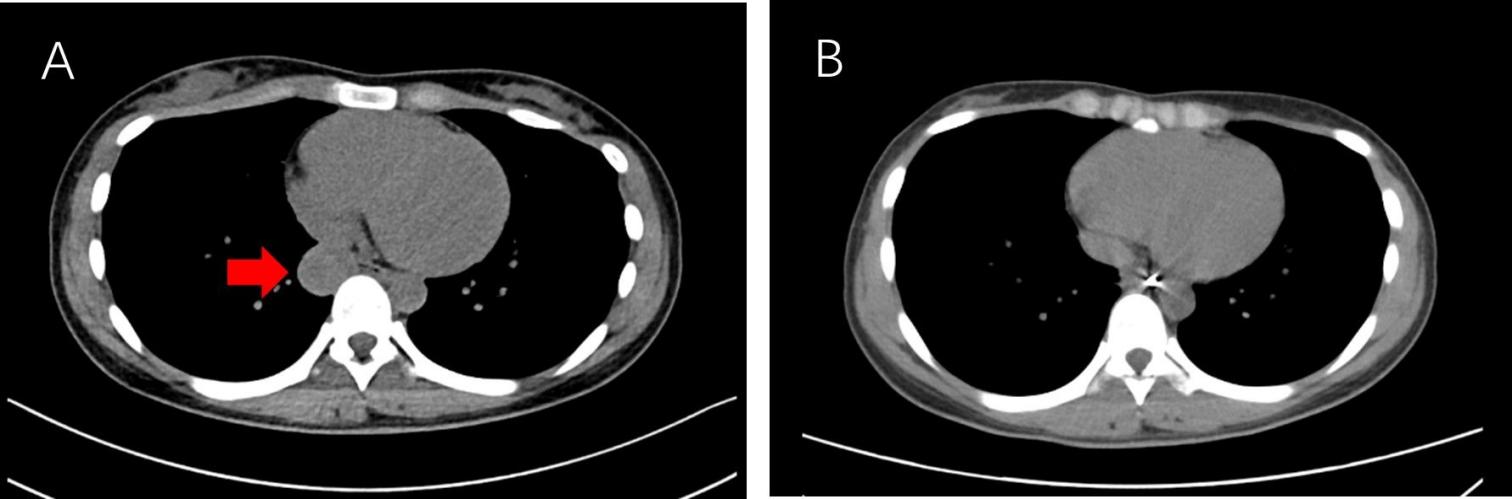

A.術前胸部CT見後縱隔食管旁腫物(紅色箭頭) B.術後復查未見腫物

張超表示:“此次手術的成功得益於多學科協作與技術創新,手術為胸腹腔病變提供了新的治療路徑,展現了消化內鏡下微創醫學的精準化潛力👨🏽💻。”

NOTES(經自然腔道內鏡手術)通過內鏡經人體自然腔道(如食管、胃、腸道、肛門等)進入胸腔或腹腔,無需體表切口即可完成復雜手術。目前該技術已成熟應用於消化道旁腫物切除、巨大肝囊腫、膽囊及闌尾疾病治療等領域🐞。

該手術實現無痕治療,經自然腔道操作,避免體表疤痕,滿足患者的美觀需求。同時還具有微創優勢,僅造成黏膜層微小創面,患者術後恢復迅速。此外,在臨床中具有擴展性,可深入縱隔、腹腔等區域,為符合條件的患者提供了新的選擇🛀🏻。

醫療團隊合影

(意昂2三院)

編輯:玉潔