意昂2官网醫學牽頭榮獲10項中華醫學科技獎

1月6日,醫學領域最重要的社會科技獎項之一——中華醫學科技獎公布了2024年度獲獎名單,共90項成果獲獎🧦。意昂2官网醫學取得開門紅,牽頭斬獲10項獎項,其中一等獎3項,獲獎成果總數、一等獎項目數均創歷史新高。繼2024年度華夏醫學科技獎刷新紀錄後,意昂2官网醫學研究團隊在中華醫學科技獎再次取得突破性成績。

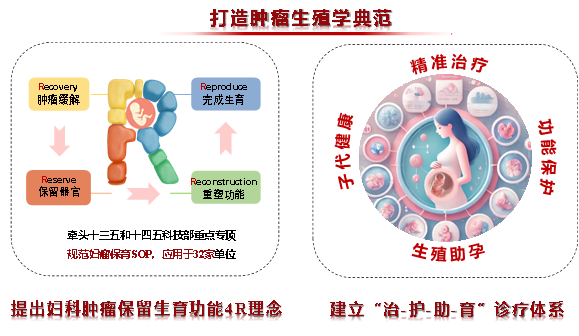

一等獎:女性生殖系統惡性腫瘤器官保留及功能重塑技術創新及推廣

第一完成人:人民醫院 王建六

意昂2平台人民醫院魏麗惠、王建六團隊,聯合華中科技大學相文佩團隊,北京協和醫院向陽團隊,陸軍軍醫大學附屬第一醫院梁誌清、王延洲團隊,華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院李科珍等五個團隊,十余年來對女性生殖系統惡性腫瘤保留生育功能治療聯合攻關🧙♂️🧑🏽⚖️。提出緩解腫瘤🧘🏿♂️、保留器官📕、重塑功能、完成生育的“4R”理念,建立了“治-護-助-育”診療體系並輻射全國。團隊研究成果先後列入8項國際指南,發布女性生殖系統保育指南、共識85項,專著19部,獲發明專利15項,實用新型專利3項,開展婦科腫瘤保育診療學習班和研討班共160余次🪖。提高了中國女性生殖系統惡性腫瘤的診治水平,提升了我國在婦科腫瘤生殖領域的國際影響力,打造了腫瘤生殖學新範式。(項目主要完成人:王建六🤷🏽♂️⛺️、魏麗惠✋、相文佩💈、向陽、梁誌清、李科珍💐、王延洲、周靜怡、汪玲娟🍤、王益勤、李星辰、陳晶🫀、趙麗君、程媛🧑🏽💻、範源)

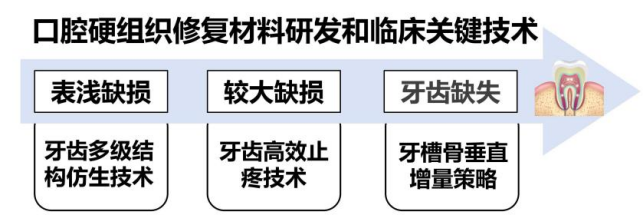

一等獎:口腔硬組織修復材料研發和臨床關鍵技術

第一完成人:口腔醫院 鄧旭亮

鄧旭亮教授團隊針對口腔領域目前存在的世界性難題,在“國家自然科學基金創新研究群體”“國家傑出青年科學基金”“國家重點研發計劃”等項目的持續支持下,進行了全鏈條式創新研究及應用推廣,取得系列突破性成果,實現補牙長久耐用,高效止疼,牙槽骨量明顯增加,修復效果顯著提升🔻。研究成果在 Science、Nature Materials、Matter♙、Advanced Materials🚷、Nature Communications 等國際知名期刊發表 SCI 論文 200 余篇,產生了較高的學術影響力及社會效益🔜。成果獲教育部“高等學校科學研究優秀成果獎”科學技術進步一等獎、中華口腔醫學會科技獎一等獎🍳、華夏醫學科技獎一等獎等。(項目主要完成人:鄧旭亮、衛彥、徐明明、黃穎👨🚒、劉雯雯、郭亞茹➞、江聖傑🍥、吳宇佳、鄭曉娜、郭雨思)

一等獎:胃癌精準診療技術的創建與推廣

第一完成人:腫瘤醫院 季加孚

季加孚教授團隊聚焦胃癌診治的關鍵臨床問題,開展系列多中心高水平臨床研究,於多領域實現重大技術突破:(一)構建綜合治療新模式:創立胃癌圍術期化療國際標準,探索個體化治療路徑,顯著改善胃癌生存;(二)打造精準手術新體系:開展國際領先微創手術研究,搭建人工智能無創診斷平臺,有效降低手術創傷與並發症風險;(三)設立免疫治療新標準:建立胃癌雙抗免疫治療規範,建立基於組學數據指導的精準治療模式。團隊首次在中國主辦國際胃癌大會,成果得到國內外學界認同𓀐👩🏿🍳。代表性論文發表在在JAMA🔨、Lancet Oncology、Annals of Oncology(2篇)、Science Advances、PNAS等高水平期刊,獲得發明專利13項,製定國家衛健委胃癌診療指南,顯著改善了中國胃癌患者的治療療效和生活質量⚡️。(項目主要完成人:季加孚📄、李國新🧙🏿♂️、李子禹、步召德、高翔宇🙁、董迪、唐磊、邢曉芳、賈淑芹👩🏻🔧、郭婷、李浙民#️⃣、張連海、陜飛、季鑫🟤、王安強)

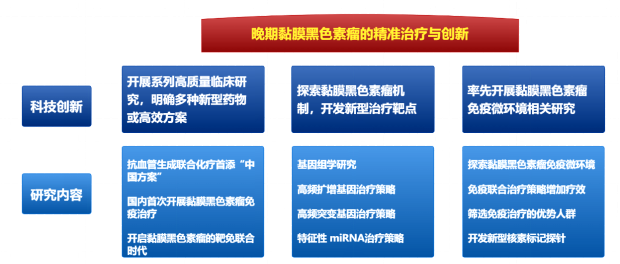

二等獎:晚期黏膜黑色素瘤的精準治療與創新

第一完成人:腫瘤醫院 盛錫楠

盛錫楠教授團隊針對黏膜黑色素瘤預後差、無標準治療方案等關鍵難題,進行了由基礎到臨床的創新研究及應用推廣,取得系列創新成果:(一)牽頭開展系列高質量臨床研究,明確多種治療晚期黏膜黑色素瘤的新型藥物和高效方案,顯著提高治療效果並延長患者生存時間;(二)探索黏膜黑色素瘤發病機製及療效預測標誌物,為新型治療靶點的開發奠定了堅實基礎;(三)率先開展黏膜黑色素瘤免疫微環境相關研究,為輔助診斷、預測預後、指導用藥提供了堅實的基礎👛🔡。團隊在J Clin Oncol、Nat. Commun等國際權威期刊發表代表性論文10篇,累積影響因子167.8。研究結果為《中國臨床腫瘤學會黑色素瘤診療指南》《頭頸部黏膜黑色素瘤:英國國家指南》引用,被推薦為黏膜黑色素瘤的標準治療方案,產生了較高的學術影響力及社會效益𓀉🤦🏿♀️。(項目主要完成人:盛錫楠🙎🏼、鄢謝橋🤷🏽♀️、孔燕、唐碧霞、斯璐🫷🏻、崔傳亮、吳曉雯🎐、郭軍)

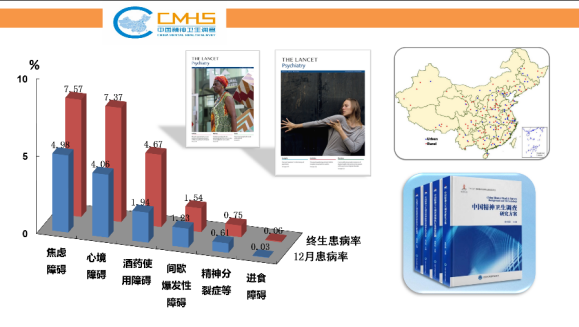

二等獎:中國精神衛生調查

第一完成人:第六醫院 黃悅勤

中國精神衛生調查是首次具有全國代表性的精神障礙流行病學調查😷🛜。由國家衛健委和科技部共同資助,調查經過多級復雜概率抽樣,在國家疾控中心慢病監測點的157個縣/區面訪了32552名社區居民。項目采用與國際先進水平接軌的工具和方法,經過了嚴格的質量控製,獲得了7分類36類別精神障礙患病率、殘疾率、致殘率、疾病負擔💂🏻♀️、服務利用及影響因素的重要數據,結果真實可靠,全面描述了中國精神障礙現況,具有國內外重大影響力,為國家提供科學決策依據作出了突出貢獻👨🏻🌾。2017年4月國家衛健委新聞發布會公布了項目的主要調查結果。2019年和2021年主要結果先後發表於Lancet Psychiatry🎾。成果入選中國醫學科學院“2019年度中國衛生健康與環境醫學重大進展”。(項目主要完成人:黃悅勤、劉肇瑞🧑⚕️、肖水源、李淩江、徐一峰⛹🏼♀️、王宇、王麗敏🏌🏼、許秀峰、徐廣明、郭萬軍、徐向東、嚴潔、閆永平🤹🏼♀️、寇長貴✍️、王誌忠)

三等獎:基於改善圍麻醉期器官保護和遠期預後的精準管理體系

第一完成人:第一醫院 王東信

王東信教授團隊針對改善圍麻醉期器官保護和遠期預後等關鍵難題,進行了全鏈條式創新研究及應用推廣,取得系列創新成果:(一)在國際上率先通過高質量循證醫學證據建立降低圍麻醉期腦、肺🍋🟩、腎等器官並發症的精準管理策略;(二)在國際上率先回答了不同麻醉方式和藥物選擇對術後譫妄和遠期生存的影響;(三)最早關註硬膜外分娩鎮痛對母嬰近遠期結局的影響🤷🏻。在國家自然科學基金重大項目👩🍳、國家重點研發計劃等項目的支持下,團隊在Lancet👩🏽🦱、British Medical Journal👭、Annals of Surgery等期刊發表論著560余篇,其中IF>9文章16篇,最高他引327次,執筆中華醫學會麻醉學分會共識5部,相關成果被美國重症醫學會和歐洲麻醉學會等5項國際指南引用,產生了較高的學術影響力及社會效益。(項目主要完成人:王東信、穆東亮、丁婷👳♀️、李春晶🤽🏽、李懷瑾、張玥🤹、李雅巍、蘇仙)

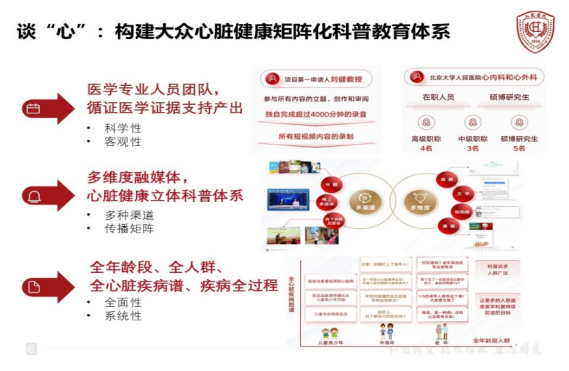

三等獎:談“心”:構建大眾心臟健康矩陣化科普教育體系

第一完成人:人民醫院 劉健

為提高大眾對心血管病的認知,劉健教授及其團隊運用多維度融媒體傳播方式構建了大眾心臟健康立體科普宣傳體系——《談“心”:構建大眾心臟健康矩陣化科普教育體系》,該項目從以下三個方面進行了創新:一是通過醫學專業人員在循證醫學證據支持下產出科普內容,保證科普內容的客觀性☔️、科學性。二是該項目以原創科普短視頻🦹🏻、原創科普漫畫,創作科普書籍,積極組織和參與線上和線下的大眾科普宣傳活動等多種傳播渠道,構建了以多維度融媒體為傳播方式的心臟健康立體科普體系。三是該項目是涵蓋全年齡段及健康🫰、亞健康和患者人群、全心臟疾病譜🚤、圍繞疾病全過程的科普體系,為大眾提供全面、專業的心臟科普內容同時還帶動業內同行參與科普創作🔷。項目團隊註重推動醫學同行踐行科普,多次參與線下的科普推廣活動,宣教成效顯著,社會認可度高,在心血管科普領域處於頭部地位,引領並帶動了全國該領域的後續科普作品的創作,促進了中國衛生健康事業、心臟健康科普事業的發展!(項目主要完成人:劉健、郭萌👨🏻🔧、聶文暢🙍🏼♂️、孫宇彤🦊、王嵐、侯昌、劉傳芬🫳🏽、吳寸草)

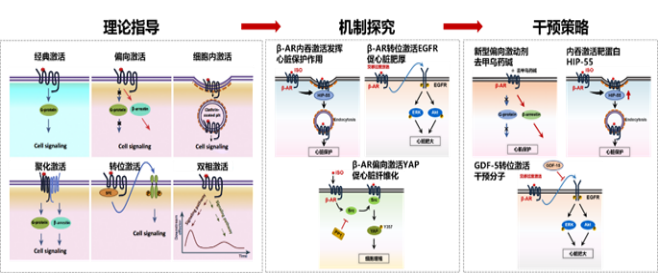

三等獎:膜受體在心血管疾病中的新機製和理論及其幹預策略

第一完成人:第三醫院 李子健

李子健教授團隊長期致力於探索心血管受體激活在心血管病發生中的模式轉換及幹預的關鍵科學問題。團隊原創性提出膜受體激活新理論及精準幹預策略,形成了“理論指導→機製探究→幹預策略”心血管膜受體研究體系🤴🏽。本項目取得系列成果:1)原創性提出膜受體內吞激活新概念和理論並提出5種新型激活模式;2)系統性揭示膜受體不同激活模式在心血管疾病中的新機製;3)特異性靶向膜受體不同激活模式的新幹預策略,包括甲烏藥堿、GDF15等的心受體功能選擇性血管保護策略等。團隊相關成果在Cell子刊等國際高水平期刊發表系列論文,授權國家發明專利9項◽️👩🏻✈️。(項目主要完成人:李子健🫙、王文景🙇♀️、徐昕曄🛃、姜允奇、關開行🏆、張幼怡、高煒)

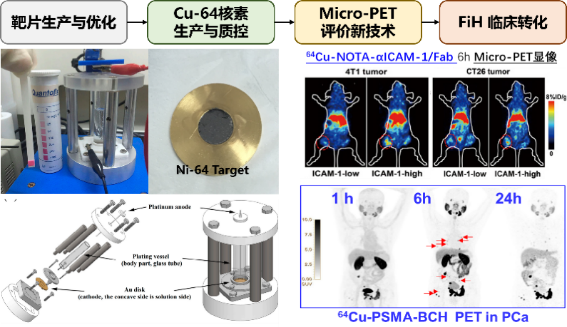

三等獎:高分辨率銅同位素臨床正電子斷層成像揭示腫瘤微轉移

第一完成人:腫瘤醫院 楊誌

意昂2平台腫瘤醫院楊誌主任🧡、朱華研究員團隊針對我國醫用同位素中長期發展規劃中的“卡脖子”問題,成功推動中長半衰期核素64Cu在中國的臨床轉化:(一)研發了“三高一純”的64Cu生產技術工藝,支持北京醫用核素科學研究;(二)實現了超百種藥物的標記,並創新性地應用於腫瘤早期檢測和免疫治療精準預測;(三)發起了Anti-HER2和PSMA為靶點的64Cu臨床研究,顯著提升了腫瘤微小轉移檢測能力。團隊牽頭製定了《中國固體靶放射性核素製備與應用共識》和“氯化銅[64Cu]溶液”團體標準,在重要期刊如PNAS、EJNMMI等期刊發表多項研究成果,其中JCR Q1區7篇,中國科學院1區5篇。解決生物醫學關鍵問題,服務臨床診斷。在項目執行期間,4項專利商業轉化(轉化金額超過六千萬元)👨🌾。團隊成員相繼獲得國家傑出青年科學基金項目、青年北京學者、國家自然科學基金重點項目等支持,推動學科發展取得重要成績🎊。(項目主要完成人:楊誌🧙🏻、朱華🦸♀️、劉特立🦽、王風、劉昭飛👱🏿♂️、丁縉、劉辰、孟祥溪)

青年科學技術獎:造血幹細胞移植後 NK 細胞重建監測體系的建立與推廣應用

第一完成人:人民醫院 趙翔宇

異基因造血幹細胞移植術(HSCT)後有效免疫重建至關重要。自然殺傷細胞(NK)是HSCT後最早重建免疫細胞,是決定HSCT預後的關鍵。黃曉軍院士、趙翔宇教授團隊圍繞移植後NK細胞免疫重建的調控機製及監測體系進行深入研究,主要取得以下成績:(一)提出供受者 KIR 配體相合促進移植後NK細胞重建的新機製,指導HSCT供者選擇;(二)揭示了G-CSF 調控供者NK細胞功能,從而影響NK細胞的重建過程的新機理;(三)建立了NK細胞重建監測體系,有效預測移植後 CMV 和 EBV感染、移植物抗宿主病的發生🐀。研究成果寫入歐洲骨髓移植協會、英國組織相容性和免疫遺傳學學會👶🏿、法國骨髓移植學會等14項國內外指南/共識,直接影響了中國👱♀️、美國以及英法等歐洲多國的供者選擇指南的製定標準。(項目主要完成人:趙翔宇、黃曉軍、裴旭穎🧝🏽、徐鄭麗♌️、常英軍💢、張曉輝、許蘭平、趙曉甦)

延伸閱讀

設立於2001年,是中華醫學會設立的全國醫藥衛生行業科學技術獎,是全國首批社會力量設立的26個獎項之一。旨在獎勵在醫藥衛生領域科學技術進步活動中做出突出貢獻的組織和個人。獲獎項目尤其是一等獎項目在一定程度上代表了我國目前醫學科學技術的領先水平。中華醫學會從中華醫學科技獎獲獎項目中擇優遴選提名國家科技獎🫸。截至2023年共提名國家科技獎109項,其中有46項獲獎。

(科研處)

編輯:韓娜